女性不是战争的主角,却从来没能从战争的牵扯中侥幸逃脱过,有时候,还是以更为惨烈与屈辱的方式。2017年8月14日,纪录片《二十二》上映。该片以2014年中国内地幸存的22位“慰安妇”遭遇作为大背景,以个别老人和长期关爱她们的个体人员的口述,串联出她们的生活现状。影片上映后颇受注目,成为中国迄今为止票房最高的纪录片。2017年7月28日,人民文学出版社推出张翎最新长篇小说《劳燕》。这是一部以抗日战争为背景的小说,故事开端于江南一个春和景明的采茶日,日军的突然空袭,母亲的惨死,将阿燕孤零零扔在这个凶险的世界。自此后,她要面临活下去的生计,面临爱人离弃的无助,面临众人歧视的屈辱……一个真实,一个虚构,两部作品的作者探讨的是同一个话题,战争如何将女性卷入,又如何改变着她们漫长的人生轨迹。

9月8日,《二十二》的导演郭柯与《劳燕》的作者张翎做客凤凰网读书会,围绕战争与女性的主题展开对谈。郭柯说,有人觉得这部纪录片很沉闷,节奏太慢,但10年后、15年后当这个群体从世界上消失了,这部片子成为她们所剩无几的痕迹,你们就会觉得节奏快了。张翎觉得,跟男人相比,女人的生存方式更灵活,因为要养育儿女,她们的生命角色多了韧性,面对战争和苦难的时候,她们可以选择站着,也可以坐着、跪着、匍匐着,甚至可以像泥土一样藏污纳垢。

以下为对谈实录,小标题为编者所加,内容有删减。

从左至右:樊晓哲、张翎、郭柯

像一条绵延的细线,战争本身只是开端

张翎:大家好。最近弥漫在天空的题目好像都是关于战争的,7月开始有很多跟抗战有关的重大纪念日,后面又上演了两部跟战争密切相关的影片,有郭柯的《二十二》还有《敦刻尔克》。我自己最新的抗战小说也是在7月底和8月初的时候由人民文学出版社推出的。

战争的确跟女人无关吗?从《敦刻尔克》来看,在画面上我们没有看到过任何一个留得下名字的女演员,可是我想,那些个妇女其实在镜头之外存在的,她在战争里面是切切实实存在着的。被船长救上船来的英国士兵,他被德国人的鱼雷吓得魂不守舍。我们把视角扯得远一点,想象这个士兵回家之后,谁在等着他?他肯定是有母亲的,说不定还有姐妹的。假设他没结婚,将来一定会有妻子的,如果是已经结了婚,那说不定现在已经有女儿了。他的心灵创伤会怎么样地传染和辐射给这些在他生命中很接近的女人?从这个角度上来说,战争是的的确确没有办法让女人走开的。船长说过一段话,是他的儿子问他,士兵怎么就会变成这样子吗?他回答,也许他会恢复正常,也许永远不会。的确是这样的,战争留给人们的创伤,尤其是留给女人的创伤,可能跟留给男人的还不完全一样,尤其当女人在战争中沦为性侵犯的牺牲品的时候。我的小说《劳燕》里边有一个主人公叫阿燕,她原来在江南有田园诗一般的生活,有一天战争来了,她的生活整个乱了套,她遭受了日本人的强暴,在一个非常封闭和封建的乡村里头,一个未婚女子失去贞操,对她来说是一个非常严重的事件,她要面对后来很多很多的事情。

刚开始的时候,其实我就是想写一群在战争里的男人。很多人看战争可能就是一系列的战役,一系列的时间、地点,一系列的伤亡数字,很多人看战争可能会把它看成一连串的点。对我来说,它更像是一条绵长的线,战争本身只是这条线的开端,停战的时候,绝不意味这条线的终止。真正的伤害还要在战后的很多很多年里表现出来的。就像那位被船长救上船的英国士兵一样。

我原来是想写一系列的男性人物在战争背景里他们遭受的创伤,后来在调研的过程中间发生了一系列事件,让我突然改变了想法想写一个女性处在一系列男性战争的状态里,阿燕这个人物就这么出来了。她被日本兵强暴了,她在大轰炸里面失去了父母双亲,这仅仅是她苦难的开始,远不是她苦难的终结。后面发生的事情才是我小说想要关注的重点。她在这样一个被周围环境误解、跟周围的社会环境疏隔着的生态环境里面,怎么能够生存下去,怎么最大可能地保全她的心灵和身体,这就是我想关注的话题。

离这些慰安妇老人越近,离那段历史就越远

郭柯:我是奶奶带大的,所以我对老人有一些特殊的情感。刚好在2012年的时候,我刷微博的时候看到一篇文章,写的是一个慰安妇的故事。里面的照片是一位老太太和一个叔叔辈的人。我拍片子的时间已经很长了,做副导演十几年,那时候我看到这两位老人,觉得他们背后的故事是需要我们去了解的。因为2012年那篇微博跟这个群体可以说结下了一份缘,陆陆续续先拍了短片。从那个时候我知道中国还有32位老人,到一年以后剩下22位老人。我在这几年里面是慢慢寻找自己的过程。

刚开始会功利心比较强的时候想做导演,想表达自己。当真正跟这些老人相处的时候,我真的会想到我奶奶。1996年的时候我奶奶去世了,我跟她生活了很长的时间,我时刻会想到她。慢慢我发现人与人相处,就像后来大家看到《二十二》的时候一样,没有太多(复杂的东西),在老人面前,任何导演技巧都非常廉价,这个片子今天能到这样一个成绩,首先要感谢大家。我也知道,真正用感情跟老人相处,用了真感情大家能感受到的,其它东西都不是特别重要。这次我也知道以后应该把什么摆在前面,应该把什么摆在后面。

准备拍《三十二》的时候,我还看过一些关于慰安妇受害群体的书。但是我基本上看到一半就放弃了。那段时光对她们来说太残酷了,而且我也看过一些口述,最后作者说他比后悔。他做过山西慰安妇口述,表述得非常直接,非常露骨,因为这是要直接作为证据,是要到法庭作为原告使用的材料。她采访的时候,这些老人70岁左右,有的60多岁。那个时候老人心理承受能力都还有一些。在我遇到她们的时候,她们80岁了,也有90多岁的,情况又有些不一样。我当时看到那本书的时候,作为男性已经不想再看了,因为看了以后会让我心里很难受,想到她们还是少女的时候受到这样的摧残。后来我就刻意回避这段历史,更多的是跟老人本人去相处。

我的感受是跟老人走得越近,离这段历史就越来越远。这些老人的性格会感染你,你对她们好,她们会对你更好。她们会把吃的给你,就像对待自己的家人一样,她们担心你中午有没有睡午觉,有没有晒到太阳。我更多是把自己的感受呈现出来,对于历史这方面,我刻意选择了回避。

片子就是把每一位观众可以说带到她们身边,你们看到片子里面就是她们2014年最真实的生活状态。其实对于历史方面我没有太多发言权,我没有研究过,我只是想跟着感觉走。

接触了那么二十几位老人,她们没有一位愿意跟你说她们过去怎么怎么样,更多的还是跟你聊她们的现在,她们关注的一些问题,跟普通老人一样。她们会每天关注她们的儿女和工作状态,关心自己的孙子几点要放学,几点回来,还对我们这个群体比较好奇,问一些衣服的款式等等,和普通老人一样。所以我的角度就没有去探究以前,更多是现在。

这种感受,其实说实话,我心里没有底,这样做能不能被大众接受,但是我想这些老人他们都80多,90岁了,在这个过程当中她们在慢慢离开这个世界,也没有什么机会,干脆这次就纯粹不要考虑太多,把她们最真实的状态留下来。因为她们的过去我们不管是从网上还是从书上,还是从任何渠道都能了解到,但是她们当下的生活我觉得这方面的信息是比较少的,所以我就做了这样一个工作。

在对贞操格外在意的东方文化环境里,她们与社会的关系始终是疏隔的

樊晓哲:看《二十二》的时候我就在想,如果阿燕拍成电影,她会不会活到晚年也是纪录片当中这样的状态?或者因为小说中她会遇到一个牧师,也会遇到一个美国大兵,并有感情的交流以后,她的人生会有新的可能性吗?

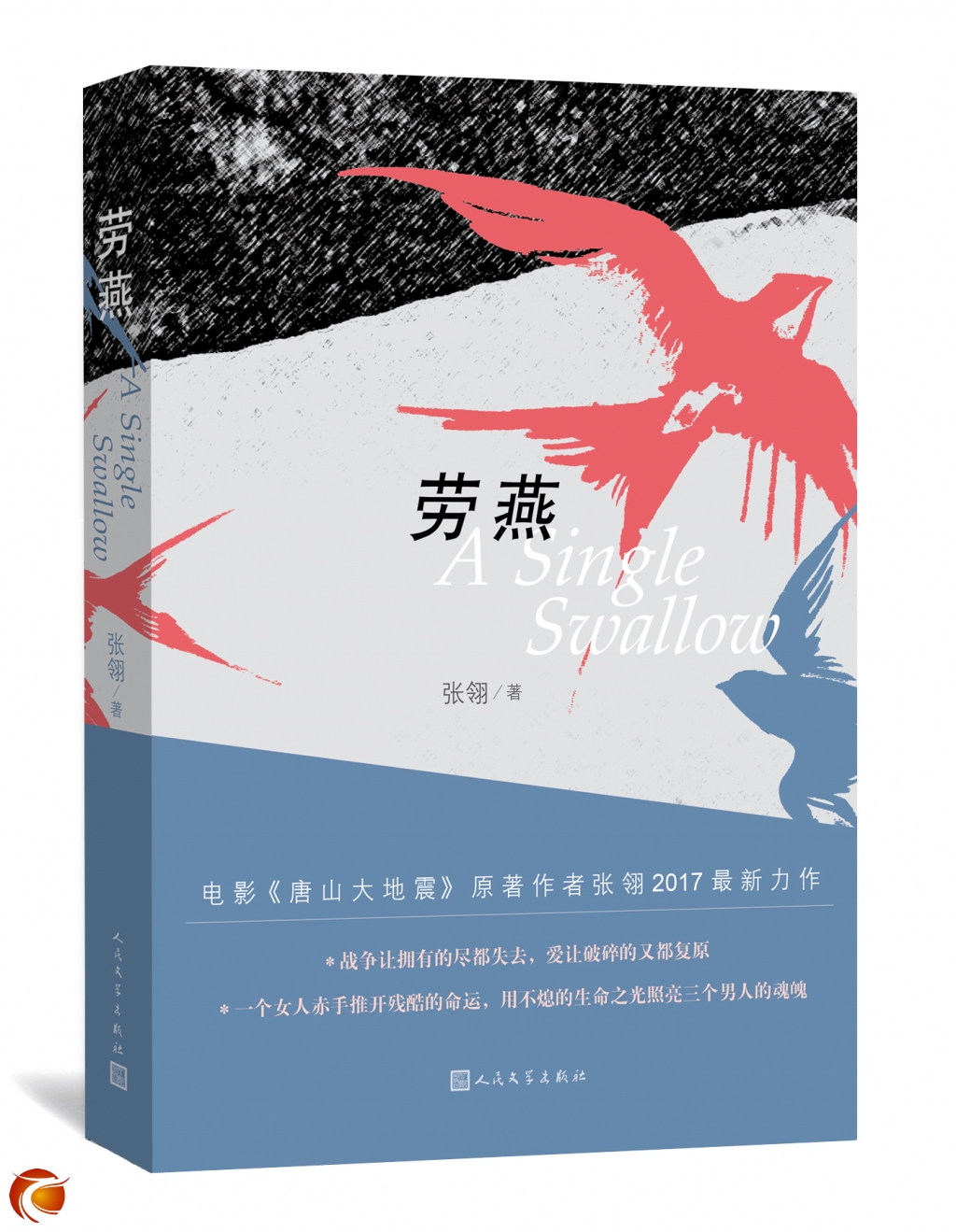

《劳燕》,张翎 著,人民文学出版社

张翎:在做《劳燕》这部小说调研的过程中,我的关注点还没有真正落到中美合作抗战这个点上的时候,我只知道我要写一部关于战争的小说,所以我做调研过程中间,接触到很多慰安妇的资料,看了几十本中文的和英文的关于慰安妇的回忆录。其中有一部分是在亚洲发生的,有朝鲜人,还有日本本地征来的慰安妇,以及中国的慰安妇,还有一些是欧洲的慰安妇,他们由于各种各样的原因留在亚洲战场上,跟着亚洲的慰安妇一起成为战争受害者。她们跟阿燕的生活有很相同的地方,都是成为战争中的性牺牲品。阿燕跟《二十二》里面呈现出来的那一群老婆婆有一点不一样,阿燕是一次性的伤害,而那些是慰安妇是一次又一次的,在很长的时间内经受反复伤害。她们的痛苦并不是随着对她们施怨的男人离开,痛苦就终结了,这恰恰只是她们痛苦的另一个新的开始而已。她们要面对东方文化中对贞操格外在意的环境,她们后来的生活也是要跟她周围的人,跟各种各样的社会关系发生关联,她们始终是处于一种疏隔状态的。

《二十二》里面那一群老婆婆是回避这个话题的。但是有意思的是,她们对战前的生活有着温暖的回忆,那个朝鲜的老太太,她会一直不停地唱《阿里郎》,她们会谈到战后生活里的家人、子女这些生活场景,唯独要回避的是战争中发生的那一段。

阿燕极有可能也是会这样的,事实上她在书里也一直是这样的。经历过日本人的强暴之后,村里人消息传开之后有了各种各样不堪的事情发生在她身上,她最初的选择是逃离、回避的,她离开了故土,在那个年代,一个人离开故土很艰难,她为了躲避谣言、流言就躲避故土。但是每走一个地方,她发现过去的耻辱就像阴影贴着她,走到哪里就跟到哪里,永远摆脱不了。最后到一定地步的时候,她突然决定要面对这个事情。此后的生命中出现了三个男人,她被置身在这样三个男人所组成的特殊文化冲撞的氛围里。其中第一个男人就是已经在中国生活了很多年的牧师比利。比利教给了阿燕什么是信任,更重要的是,他教给阿燕一门得以独立于男人和社会环境之外可以谋生的手艺,那就是医术,今后她再不用把自己的命运放在某一个男人和婚姻之上,牧师比利教给她生存的本领。她又遇到中美特种技术合作所训练营施教的美国教官伊恩,那是一个血气方刚的小伙子,他是不问过去,也不想将来,非常率性的激情澎湃的年轻人,他也唤醒了阿燕身上自我意识的觉醒,她开始意识到,不管过去发生过多少苦难,前面的生活还有可能有别的方向的。

她一直跟青梅竹马的恋人刘兆虎,维持着非常复杂的分分合合关系,刘兆虎教会她知道,世界上还有一些比爱情更深厚、更宽泛、更宽容的一种感情。在战争、灾难来临的时候,纯真的爱情是一种奢侈品,人更重要的是怎么存活。刘兆虎跟她的关系也教会阿燕如何接受一种不再是爱情,但是比爱情更持久的感情关系。跟这三个男人交错互动的环节里面,阿燕对很多事情有了觉醒。所以她后来决定再也不逃避这段历史了,不是不想逃,真想逃,真想忘记,可是无路走,走到哪儿都有谣言存在。后来她觉得我不如拼个鱼死网破,所以她转过身来,走到营地当着所有的人向长官告状,“是的,我就是被日本人欺负过的,你能怎么着我?你们真有种就找鬼子去。”她最后就是做了如此非常决绝的决定,要跟这个耻辱同归于尽。最后出其不意的,在那个关口上,她突然就碎裂了,但是却长出一个新的自己来了。所以她在后面的生活里面能够成为一个具有顽强生命力的人,就算在她身上踩下一万只脚,也没有任何东西可以让她死,没有任何东西可以摧毁她。想到阿燕我就想到一个意象,它是一条弹性非常好的橡皮筋,生活总是试着想把它拉断,但是怎么拉,它可以被拉成更长更薄,始终也没有被拉断。所以阿燕成了小说中呈现的状态。如果没有我们刚才讲的那些事情,她到晚年会不会过着另外的一种生活呢?似乎是没有答案的。

在她们面前,我们太浅薄了

纪录片《二十二》剧照

樊晓哲:郭导当初在做这个片子的时候,有没有想过要把它做成一个情绪比较波动、剧情比较吸引人的剧情片?也请跟大家分享你对这一段历史的感想吧。

郭柯:其实刚才看这个预告片的时候,更多的感慨是在于,这个片子现在已经到了它该到的位置。我当时剪这个预告片的时候,就面临这个片子此后要走哪条路的选择。这个预告片用我们的话讲,剪得非常商业,不是我想要的效果,它是跟着音乐的点做成的预告片。如果按我真正的想法,只会在30秒有一个轮放。这个预告片我自己剪了一版,但是没有在市场出现,那种预告片不被更多大众所接受的。

回想这条路,更多是在跟很多人做斗争,因为这个片子2015年的时候已经完成了,2016年基本上是在做自己的坚持。会有人让我改片子,说帮我寻找机会,可以有更大的电影节让我进去。但是我一直僵持着,不改。不改的理由有很多,我跟老人们相处了好几个月,你们看了一个半小时就让我改片子,我觉得太不公平了,你没有跟老人相处过,怎么会有体会?曾经也有制片人跟我说,要把电影放在第一位,电影应该怎么拍?我是一个比较叛逆的人,所以我说我不会拍电影,我只觉得这些老人相处了以后,我应该把她们最真实的状况体现出来。2012年的时候,有想过做剧情片,因为我没有接触过纪录片。但是机缘巧合,拍短片《三十二》的时候,他们觉得做剧情片投资太大了,所以选择考验一下我的能力,就先投一点点钱,让我做一个短片。那个时候我没有做纪录片的经验,只是觉得要省钱,不要演员、化妆、道具,就拍了《三十二》。

拍的过程中我被老人的个性所感染,《三十二》里面就一个人物,韦绍兰老人,她后来生下了日本人的孩子,晚年的时候跟孩子生活在一起。但是这样的老人面对困难的时候非常乐观,这种困难不是我们能想象的困难。我去她家里,她蹲在地上烧柴火。第二天柴火就没有了,我说第二天烧什么呢?她说再说呗,到时候弄一点草就行。我知道没有柴火,她吃饭都吃不了的。这个态度很影响我。她住的地方,房檐上面会滴下很多水,老人起来就拿那个水洗脸,吃完饭又拿房檐滴下的水洗碗,口渴了还会喝一口。我们生活在城市里,这个水也不喝,那个水也不喝。我看到老人的时候,她已经95岁了,老人就这样生活着,而我们在城里面还那么不知足,还那么焦虑。我走的时候给她买了电饭锅。我就问她,你会不会用这个?她说人哪有生下来就什么都会的,我可以学的。九十多岁的老人这样说。这么近距离的跟老人相处,你会觉得,家有一老,如有一宝,真的是这样。你从他们身上会看到值得我们反思的一些问题。再加上她曾经受过那么大的伤害,对这个社会并没有抱怨,对这个世界仍然充满了盼望,她还想继续生活在这个世界上。

有的时候我们想,我们现在的社会是以牙还牙,谁欺负了我,我十倍还给他。但是老人曾经受的伤害可能都不是我能感受的,女性可能更加能感同身受。我作为男人,只能大概地去想象她们遭受到的伤害。到了晚年,她还这么乐观积极地面对自己的生活。因此她九十多岁了,身体还那么好,看到小水沟还能跳过去。我开始的时候接触她们,是因为她们慰安妇的身份,但是接触之后,发现老人身上有很多东西值得我们发现。从这个过程当中,我们慢慢体会到,不要再把她们当慰安妇去看,就把她们当普通的老人看,他们身上有很多值得我们思考和学习的地方。作为一个个体人,我才在这个世界上生活了三十多年,我对社会的认知能有多少?这些老人活了八九十年,在这个世界经历了那么动荡的时期。这个时候再回过头看看她们的生活,一个愿意思考和琢磨的人,可以去想一下,其实我们应该反省一下自己现在的生活。我当时看到她们的时候就这样想,片子里面容不得我做什么个人表达,我的年龄对于这个社会,对于她们而言,我觉得我太浅薄了,我三十多岁怎么能理解她们的感受呢。所以我就把镜头摆在哪儿,静静体会她们,体会她们的情感,把她们的情感状态呈现出来,大家就会有自己的体会,而不是我告诉你们我的理解是什么,我的个人理解太狭窄了,大家的理解才是最好的。所以我选择把老人的生活客观呈现出来给大家。看过的观众也许觉得这个片子沉闷,但是这个沉闷是真实的。现在看这些老人大家可能没有太强烈感受,试想一下,10年以后,15年以后,我们的孩子们想看到这些老人的时候,估计只能在这些片子里面看到了。当这个世界上不存在这个群体的时候,你可能觉得这个片子节奏是非常快了。当你想了解她们的时候,她们可能已经不在了。

这个片子很多观众都是看完片尾字幕才离开影城的,用伤感的话说,也许大家在跟这些老人做一个告别式。大家离开影院之后,也许真的就是最后一次看到她们。我有几次在放片尾字幕的时候走进影厅,我能感觉到大家可能沉浸在那种情绪里面。所以我觉得这部片子更多是跟大家有一个互动,不是说导演要跟你们讲什么,导演的观点是什么,而是跟每一位观众有个互动,每一位观众有自己的成长经历,有对这个社会自己的理解。你们在看到这些老人的时候,自然的产生的情感跟自己是有连接的。所以《二十二》只能选择这种方式,也是我这么几年一直在不停跟着这些老人接触,是老人教给我的。

勇敢实际上有很多张面孔,女人面对生命可以坐着、跪着、匍匐着

张翎:在战争中间,在灾难中间,女人跟男人的存活方式是很不一样的。如果大家有记忆,可能还记得《唐山大地震》的电影,也有一位女性,在那样残酷的状况之下,要选择救女儿还是救儿子。这一种很极端的状况,人性会迸发出来的东西,也许是大善,也许是大恶,也许是两者某一个交织点。我想我写阿燕的时候也是这样,我看重的是那样的一种生命力,我写阿燕的时候脑子里想到一些古话,男人的存活方式比较方,比较直,他们是棍子,是立着的,很容易被压碎、压弯;而女人的生存方式相对来说会灵活一点,她们由于要养育儿女的缘故,生命角色不同,使她们有很大的韧性。她们可以选择站着,也可以坐着、跪着、匍匐着,她们最先的诉求是要活着,要养育儿女。

《二十二》里面韦绍兰有一个遭受到日本人性侵犯的时候生下的孩子,阿燕也有一个中美混血儿,这个是感情的产物。美军大兵回国之后,她在一个小山沟里要养育这么一个满头是卷发的私生女,你可以想象日子是如何艰难。她要始终让这个孩子要么是剃着秃头,要么是戴着头巾,总不想暴露她的卷发。有一天下着大雨,草帽吹走了,这个孩子的身份暴露了。对阿燕来说,跟韦绍兰有一些相似的是,生活的中心首先是如何活下去,我们把她想象成泥土,想到陈思和老师讲的,就是藏污纳垢。泥土就是任何人走都可以往上吐一口痰、扔最脏的垃圾,随地大小便,踩上一万只脚,可是泥土把这些所有最脏的东西都吸收成为营养,一场春雨下来,照样能够滋养万物,阿燕就是这样的人,我想描述的是这样一种状况。这样的一种永远打不烂、无法摧毁的生命力,在我年轻一点的时候,我对勇敢的理解是片面的,在我今天的人生阅历里,再回过头来看,我就觉得勇敢实际上有很多张面孔的,宁为玉碎不为瓦全,坚贞不屈是一种,还有怎么样我都要活下去,只要活着就有诸样的可能性,这也是一种勇敢。我对生命的理解扩宽很多,就会出现阿燕这样的人物,这在我年轻的时候是不会这么想的。

樊晓哲:郭导做片子的时候,并没有涉及太多关于伤害部分的记忆。我也想知道,在片子以外,你接触的老人,她们的生活里有没有特别具有韧性的生命力,有没有对于这个世界特别强烈的眷恋?

郭柯:我接触的老人都非常平静,生活没有那么多波澜壮阔。从我个人来说,在我的生活里面大起大落的事情也都没有,大部分时间是比较平静地度过,特别是这几年,在很无聊地度过,有很多乏味的时间需要面对。

这些老人很多时侯也是这样,很多东西需要你脑补,想象她们是怎么过来的。片子里面,有一位老人,就是养野猫李爱莲老人,老人是不愿意说,不愿意面对她们当年被抓到到据点的事情。我们拍每一位老人都是七天的拍摄周期,我很清楚地记得在第七天的时候,我们准备拍完走了,第二天要拍别的老人。那天下着小雨,她的孙子、儿媳妇都出去了,他们院子里面本来还有别人。她问我那些人还在不在,我说不在。老人那天就说了在据点发生的事情,也说了日本人对她做了什么。我们没有选择拍摄,我们男同志都出了她的房间,当时就有两位女性在旁边听着她说完。老人愿意跟你说以后,把所有的事情倾诉出来,她自己也得到了释放,总憋在心里面其实还是有很大的负担。我那天也没听她的诉说,我觉得那已经不重要了。七天之间我经历了很多。其实刚开始去的时候,她的家人比较忌讳,觉得那么多人,要不要拍啊?老人自己决定要拍的。大家都出去吃饭,我会去吃老人煮的面。有一次,我吃了她一个馒头片,她问我好不好吃。我说好吃。此后每天早上就有一大盆馒头片,她每天早早炸好,等我们吃。经历了这么一周,虽然没有多长物理时间,但是发生的点点滴滴的变化特别多。每天我们要睡午觉,就睡在她的炕上,我们剧组的三四位女同志跟她睡在一起。这个过程中,我们跟老人有一个非常普通也非常真实的相处过程,所以到第七天的时候,她知道我们要走了,也已经跟我们熟悉了,就准备把心里面藏了几十年的事情告诉我们。

为什么我选择不拍了,大家想想,相处了七天后,老人对我们产生的信任和依赖,她不知道我们有可能把这些拍下来。她当时愿意跟我们讲的时候,我就觉得不要拍了。我觉得也没有什么可遗憾的。我们小时候就知道,要帮小伙伴守住秘密,帮李爱莲老人保守秘密也是我们愿意做的。老人心里的事不愿意告诉大家,我们就不能用跟她相处熟了,获取了信任后拍下来给大家看,这无疑也是欺骗的行为。

战争会把时间打得很碎,战时发生的事情在和平背景里完全变了

樊晓哲:我们觉得伤害在质地上无论大小,对于每个人来说都是需要时间去承担。其实每一个人心里都可能深深埋藏一个不愿意被别人所知道,潜意识需要规避的东西,也许是被别人伤害,也许是他伤害了别人。其实你刚才讲到这个老人,她其实没有遗忘,是因为这个事情太重,她需要一直承担。《劳燕》得小说里边,张翎创作中也有一个人物也是这样的,就是这个美国的大兵。他在战争结束以后回了国,把他曾经在意过,有过一段感情的阿燕留在国内,几十年没有音讯。实际上他心里记得很清楚,到最后,他女儿找他的时候,包括他去世的时候讲到这个事情,都难以释怀。其实他需要的不是自己要把这个事情忘了,他需要的还是被别人理解,然后再释放。张翎老师,你当时写这个人物的时候是怎么考虑的?

张翎:说到美国大兵伊恩,当时有一个战时新娘法。美军在世界各地驻扎的时候,都有可能跟当地的女子产生感情。美军那个时候在日本和菲律宾带走当地的新娘是最多的,中国不算最多,也有一部分。伊恩回国的时候,他当时也想把阿燕带回到美国,但是由于邮路等等不通,信件遗失了,造成他们没有在一起。这是我给自己的一片止痛药。如果伊恩按照战时新娘法把阿燕带回美国,根据我的调研,那些异地新娘的婚姻,多是没有能够维持多久就会破碎的。战争中缔结的婚姻和爱情是没有几桩经得起和平年代的考验的,看看我们自己的历史也是一样。我几乎为了怜悯阿燕,写到这儿写不下去了,我觉得我不能让她被伊恩带走。在战争这么狭窄的一个时间段里面,很多人对事情的判断、对时间的判断就完全被打破了。我们想象一下,在南方的茶园,在和平的年代里,我们谈论时间会说,过了年我们怎么怎么着,添什么东西,到了秋收之后我们把猪杀了怎么怎么样,到什么时候我们把女儿嫁了,这个对时间的判断是比较长的线,战争来临了不是这样的。你会想,下一顿饭我怎么吃,逃难的时候夜里在哪儿睡觉。你会把时间打得如此碎,时间的框架完全碎了。

刚才讲到阿燕的几段感情,她跟牧师的感情,牧师说阿燕,和平来临了我给你建医院,让你成为医生啊。关于将来很长远的设想,在战时是很奢侈的东西,阿燕不会找到心灵的共鸣。她跟刘兆虎也是一样,刘兆虎走在过去,迈不出来。只有伊恩是不问过去、不问将来,只掌握现在。所以他们产生了荷尔蒙占很大比例的感情,他们真的是有感情的,伊恩是想把她带到美国去的。阴差阳错他们没有成行,没有成行我觉得是一件好事。伊恩回到美国之后,关于战争的一切就留在了中国。这是人的一种身体的和精神的防护机制,不愿意再去回想那一段在生命里面很刺痛他的东西。我觉得战时发生的一切事情放在和平的背景参照里已经整个改变了。所以他回去之后没有再回来找阿燕,甚至当那个他跟阿燕生下的混血儿,来到美国寻找生身父亲时,拿出那颗钮扣,说这是你当初留给乡村女子定情的物件你记得吗?他不愿意承认,他说我的妻子在生病,她不能够听到这个。这其实是他的一种掩护,这段记忆太疼了。他本能地就会弹开。就像人的手碰到炉火就会自动碰开,我们会有这样的自我保护机制。所以我想,他会做出来后边这些事情,但是又过不了自己的精神审判,到死的时候想到这一切还会有深深的忏悔意识,这就是一个人性的复杂性。

樊晓哲:郭柯,你是80后,在这个年龄拍出这样一个有重量的作品,给以后你的导演之路带来最多的方向是什么?

郭柯:自我更加自如。在片子公映以前,说实际些,如果这个片子票房不好,下面拍片子我不知道采用什么样的形式,可能就会被资本绑架了,还是要拍一些得到市场认可的片子。就像我刚才跟大家分享的,我是跟着老人的感觉走,想做一部真正内心有感受的片子,得到了大家的认可。这部片子给我最大的收获就是,我以后还会跟着自己的感觉走,不要被资本绑架,不太多考虑市场。

我应该去寻找下一个关注的群体。老天爷给我这次机会,让我接下来有很多资本找我的时候,我不必迁就市场。我没有压力了,没有压力去做我以后不想做的事情。也许我三个月、五个月以后再准备拍第二部作品,我就是想跟着自由走。不知道大家能不能体会这种自由的感觉,我从18岁,1998年的时候就在拍戏,做副导演很多年,一直做到2012年,十几年一直做副导演,被这种程式化的东西所束缚,每天拍什么样的东西是必须的,剧本摆在你面前,就去拍它,这个时候拍戏就是一个流程,服装、道具、演员沟通等等,每天的东西都能预想到。真正在社会生活里,我们知道跟自己有情感互动的东西,都是我们往往想不到的。举一个很简单的例子,就像谈恋爱一样,真正喜欢一个人的时候,也许对对方一点要求都没有。有很多女性朋友,我们就用孩子来打比方,如果你们有孩子,对下一代你们有什么要求?其实没有要求,只会对孩子有一个要求,希望他健康、快乐。你们作为妈妈还会不停为他付出。可能你们都感受不到,我觉得你们的心每天有90%在孩子身上,身体好不好、学习好不好,等等。这个跟拍片子是一样的,当你真正喜欢一个人或者是事物的时候,你不会计较它的回报是什么,只觉得你要为它付出就行了。

在北美的诊所做了17年的听力康复师,我见了很多从战争中回来的老人

樊晓哲:张翎老师,我发现你的作品有一个特点,就是会比较关注伤害、创伤。你为什么会对这种事情保持敏感?

张翎:我曾经在北美一家诊所做过17年的听力康复师,除了正常的老年性耳聋病人之外,会有一部分从战场上下来的老兵。90年代中期我还是一个年轻的见习听力康复师的时候,我有机会看到一战的老兵,那真的是世纪老人。后来他们渐渐故去,会出现二战的退伍军人,会出现按照顺序下来韩战的、越战的,中东战场的,阿富汗维和的等等等等。这些退伍军人来到我的诊所,他们是因为战争使他们失去听力,跟大家分享两个小故事,相信大家听了之后就会明白我为什么关注这样的话题。

1993年还是1992年的时候我还是实习听力康复师,见到第一个病人,他看上去外表很健康、是个差不多60岁的白人病人,我推开做测听的门,他情绪非常失控大叫起来,我觉得楼都在抖,天花板在掉渣子,我想试图安慰他,但根本做不到。最后把我导师叫过来,他是一个白人,有15年的听力康复师的经验,很容易地就把他安抚下来了。事后我才知道他是韩战老兵,当年被朝鲜人民军俘虏过,在战俘营里待过,后来出来以后他没有说过在战俘营里发生过事情,但只是看见穿白大褂亚洲脸孔的医务人情绪就可以如此失控。我们反过来推,他在战俘营里面会有什么样的经历?那个时候离朝鲜战事过去整整40年了。外表完全健康的人,正常的人,经历40年之后没有遗忘那场战争带给他的灾难,这是比较悲惨的故事。

再讲一个比较快乐的故事,和韦绍兰老人对待生活的态度很像。我成为见习听力康复师后碰到个一战的老兵叫查理,那天是老兵纪念日,他进来诊所,大概刚刚参加完纪念活动,带着全副的勋章,穿着军装,头发梳得整整齐齐,带着梳齿的痕迹,他全身是瘫痪的,只有右手两个指头能动。老兵福利部给他设计了一部很好的轮椅,他用这两个指头可以指挥着按钮,那个轮椅可以自如的进出。很远我就听到他哈哈哈哈的大笑,觉得楼在颤抖,他就进来了。进来之后门一开,那个劲儿使得太大了,一按,他那个轮椅就飞出去了,把墙撞了一个洞。我按照正常该有的那个程序就拿出这个病员登记表让他写下姓名、地址等等,他根本对于我说的一点不感兴趣,只是这么愣愣地看着我,对我说了一句:“哇,你真好看。(Wow, you are bloody beautiful.)”我当时是一个相对没有经验的听力康复师,在国外你的专业跟你的私人生活有一条非常明显的线,没有人可以越线的,从来没有病人跟我这么说过话,我也不知道该怎么办。

后面带他来的社工摇摇手,他就是这样,不要理他。他总是不好好跟你说话,一会儿说,我晚上请你吃饭好吗?对于一个90多岁的糟老头还有多少机会可以请到年轻的女子出去吃顿饭呢?别忘了,这是全身瘫痪,只剩下两个指头可移动的老人。我费了好大的劲终于测听完听力,我说我给福利部打报告,申请给你一个基金佩戴助听器。他看看我说,我要那个干什么,我不要,他就开着自己的轮椅走出去。然后他对旁边咖啡店的女孩说:“哇,你真好看。(Wow, you are bloody beautiful.)”后来我知道他对每个女孩都这么说话。

后来他走的时候他跟我说:“我想抱一下你。”我想我怎么对付他啊。他说我想郑重跟你道别,他说我不会下一次再来这里了,我们在天堂见。那一刻,真的我就很伤感,我真的拥抱了他,当然这只是一个设想,他根本没有在天上见,每两个星期见我一次,我给他配助听器,每次来他都说我要跟你郑重道别,每次都是这样,他说我们下一次天堂见。到最后一次我忍无可忍了,我说,肯定我比你先上天堂的,我要被你折腾死了。就是那一次,他再也没有回来了。

假如我没有做过17年的听力康复师,大概我永远不会写出像《余震》、像《阵痛》,像《金山》,像《劳燕》这样的作品。同样的战争痕迹在这个人身上的体现是这个样子的,在另外一个人身上又是完全不同的状况,就像第二个老兵查理,他让我想,到底我是病人还是他是病人,我们拥有完好的一切,我们整天在说这不好那不好,这不满意,那不满意,他只有两个指头可以动,他还在说“我可以请你吃顿饭吗”。我很感激我开始仅仅是想拿来维生的职业,结果它给我开了这么大的一扇窗,如果我没有这份职业,我可能永远看不到这些东西。

(图片来源于网络,文章版权属于原作者)

_1.png)