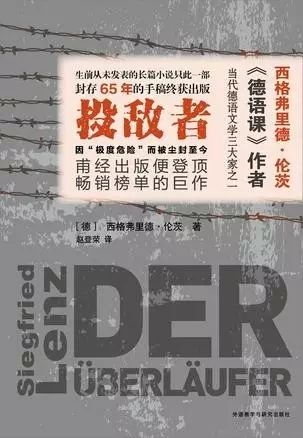

投敌者

作者:[德]西格弗里德·伦茨

出版社:外语教学与研究出版社

出品方:互文

译者:赵登荣

出版年:2017-7

页数:352

装帧:平装

内容简介:

《投敌者》是西格弗里德·伦茨生前仅有的未发表的长篇小说,直到作家逝世之后才问世,迟到了65年。

《投敌者》写于1950年代,在完稿之前曾广受出版商期待,但作品完成之后,却因为不符合德国当时的政治倾向而无法得以出版。在伦茨死后一年多,才于其手稿中被发现,2016年甫一出版,便成为德语文坛的重大事件并登上畅销榜首。

西格弗里德·伦茨为德国当代最杰出的作家之一,与君特·格拉斯、海因里希·伯尔两位诺贝尔文学奖得主齐名,但受欢迎程度更胜另两人,曾获多项著名文学奖的肯定。2014年德国文坛更设立了两年一度的“西格弗里德·伦茨国际奖”。

伦茨备受各国作家推崇,在国内,莫言、余华对他推崇备至,称极大地影响了自己。莫言曾对马丁·瓦尔泽说:“当作家的个人经验和社会历史生活产生一定程度的重合时,我会不由自主地联想起西格弗里德·伦茨的《德语课》。”余华曾说,阅读《德语课》的经验是一段温暖和百感交集的旅程,当时他在鲁迅文学院,“当时这部书震撼了我。在一个孩子天真的叙述里,我的阅读经历着惊心动魄。这是一本读过以后不愿意失去它的小说。我一直将它留在身边,直到毕业必须将所借图书归还时,我选择了三倍罚款,我说书丢了。我将它带回了浙江,后来我定居北京时,又把它带回到了北京。”

本书即将改编为电影,2018年开始拍摄。

《投敌者》叙述二战中一位普通的德国士兵两次“变节”的过程。战场上,他爱上了女游击队员,两人的爱情在战场上显得那么不合时宜。在无意间,他杀死了爱人的弟弟,又击毙了自己的姐夫。在死亡现实和道德良心的双重拷问下,他投降了敌方。后历经种种,苦撑到战后,主人公成为了新政权中的一分子,他却又一次变节,开始了又一次逃亡。种种矛盾撕扯着他的内心,他能不能得到爱人和亲人的谅解?怎样才能不成为一个罪人?小说延续伦茨一贯的主题:对战时人们职责与良心的追问。人物被置于特殊而又符合情理的境地,在极端的冲突中以其不断的行动来回答作品所提出的终极问题。

作者简介:

西格弗里德·伦茨(1926–2014)是德国文学界杰出的畅销书作家之一。他的作品荣获过多项重要的奖项,其中就包括美茵河畔的法兰克福市的歌德奖,德国书业和平奖以及2009年列奥·科佩列夫和平与人权奖。因伦茨对德语文坛的巨大贡献,2014年德国文坛更设立了两年一度的“西格弗里德·伦茨国际奖”。1951年起伦茨大量的长篇小说、短篇小说、小品文以及舞台剧本陆续在德国出版,其成名作《德语课》更是战后德国乃至全球最广为流传的小说之一。

试读

没有人开门。普罗斯卡屏住呼吸,第二次敲门,敲得*响、*坚定。他等着,低下头,看一眼手里的信。门上插着一把钥匙;房子里肯定有人。但是没有人开门。男子慢慢从门边走开,通过一扇半透明的窗子往里看。阳光正好照到他的后脑勺上,不过这对他无所谓。这时,普罗斯卡的膝盖,一个三十五岁、身体强壮的助理员的膝盖,突然颤抖起来。他张开嘴唇,一丝口水黏在嘴唇上。他的前面,玻璃窗后面两米远的地方,一个老头坐在一把椅子上。这是个年迈老者,左臂完全裸露着,像身体上一支又细又黄、半枯萎的枝条;他非常仔细精心地灌着一支注射针。他把针剂管抽空后,漫不经心地扔到了地上。普罗斯卡似乎听到了一声微不足道的碎裂声;但是他搞错了,玻璃窗挡住了任何细微的声音。老人小心翼翼地把注射针放到一张低矮的小桌子上,用瘦骨嶙峋的手指从一团药棉上拽下一小块,抖抖索索地把它团成瓶塞样的小团。他拿起一个药瓶,把药棉团放到瓶口上,慢慢地举起瓶子,倒过来。药水浸透了药棉,那药棉好像总也喝不够似的,它的颜色变了。普罗斯卡紧紧地盯着,不放过任何一个动作,哪怕很细微的一个举动。到现在为止,他才见过老人四五次,跟他打过四五次招呼。普罗斯卡只知道他是药剂师,除此之外一无所知。他的门牌上写着“阿多梅特”,其他信息一概没有。老人用药棉擦了擦下臂的一个地方,等了片刻。他一边等,一边越过眼镜的金属边框,斜视了一下注射针的针头,那针头在阳光下闪着光,毫无恶意。“他要做什么?他要扎到手臂里?扎进动脉?这老头干吗这么做?”普罗斯卡的嘴角抽搐起来。阿多梅特拿起注射针,把它凑近眼镜。他随手摁了一下针管的柄头,从针头里射出来一丝褐色液体的细流。注射针很可靠,很听话。突然,老人一下把针头插进手臂,普罗斯卡好像瘫了一样,站在窗前动弹不得。他不能喊叫,不能举手,不能跑开。他看着这个男人做出伤害身体的事,仿佛感到一股钻心的疼痛扎在自己身上,像头发根那样尖利,像人眼的深井那样深邃。老人的食指一直摁着针管柄,把液体压进他的血液中,毫不放松。老人一把把注射针从他的手臂里抽出来,普罗斯卡这才感到自己的身体又能活动了。他跑回门口,使劲敲门,等着。但是没有人为他开门。他小心地往下按门把手;门吱吱地响着,很不情愿地动了起来,让他进去了。“您好。”普罗斯卡说。他的声音听起来有点沙哑。老人不搭腔。显然,他还没有注意到进了他房间的这个男人。“我想问您……”普罗斯卡大声说。他没有接着往下说,因为他发现,阿多梅特正用药棉擦拭手臂上他刚拔出针头的地方。然后,老人从椅子上站起来,走到窗边。他把胳膊伸到阳光里,嘟哝道:“舔舔,快,让它快干。”普罗斯卡看见一根动脉上有一个小小的红点,那是针眼。

(图片来源于网络,文章版权属于原作者)

_1.png)