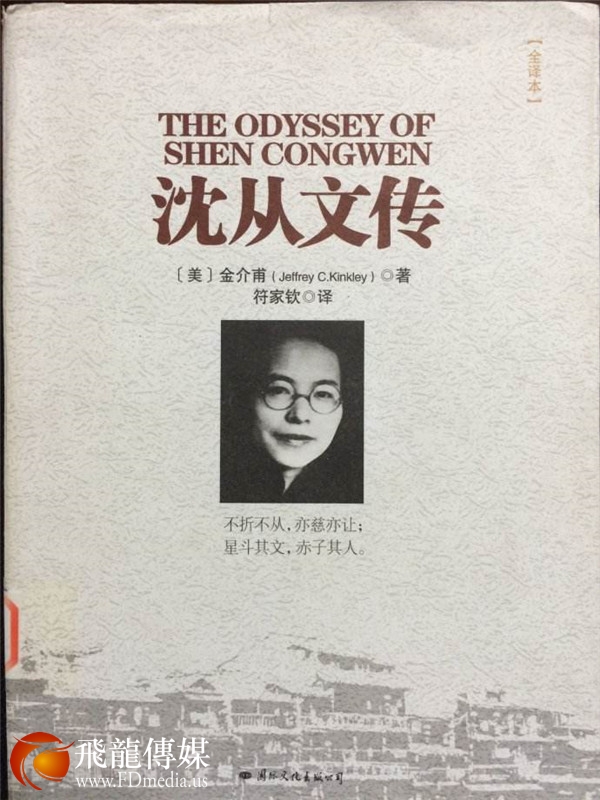

在现代中国文学研究领域,汉学家金介甫(Jeffrey Kinkley)这个名字一定不陌生。金介甫早年以沈从文研究名世,他的《沈从文传》(符家钦译)是第一本海外专门研究沈从文的专著,他还把沈从文的《边城》译成英文。但除了沈从文研究,金介甫还做过什么研究,许多人就不甚了然了。

其实,金介甫的研究领域非常广泛,可以说他的研究涵盖了整个中国的二十世纪,从民国侦探小说到90年代的新历史小说、反腐小说、法制文学,他都有涉及,并先后出版了《中国的法制与小说:现代中国的法律和文学》(Chinese Justice,the Fiction:Law and Literature in Modern China)、《后社会主义中国的腐败与现实主义:政治小说的归来》(Corruption and Realism in Late Socialist China:The Return of Political Novel)、《中国新历史小说中的反乌托邦想象》(Visions of Dystopia in China's New Historical Novels)。

金介甫现任纽约圣若望大学历史系教授。近日他在苏州做演讲,谈及民国侦探小说之父程小青。澎湃新闻记者对金介甫进行了专访。

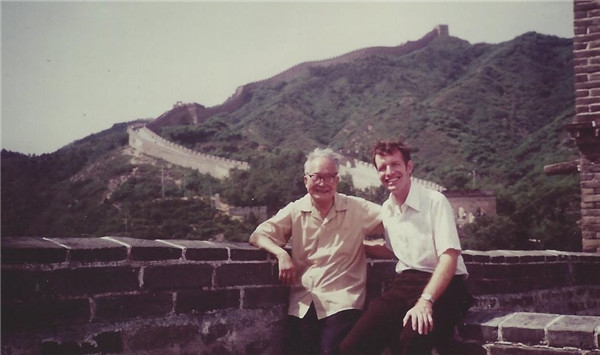

金介甫(右)与沈从文

程小青被上海的现代性吸引,但又抗拒它

澎湃新闻:从你发表的著作来看,你的研究领域非常广泛,几乎涵盖了整个中国的二十世纪。所以其实你是对整个中国的二十世纪感兴趣吗?或者说,你的研究生涯有没有一条统一的问题主线?

金介甫:是的,我对整个二十世纪中国的历史和文学都很感兴趣,尤其是小说,因为这些小说描绘了社会和个人的心理现实、社会变迁,还有人们对于未来的希望和恐惧。我尤其喜欢五四之后的文学,也就是二十到四十年代的文学。我也很喜欢新时期的文学和后新时期长篇小说,我认为这些小说代表了中国思想、知识探索的黄金时代。我也喜欢中国诗歌,但我可能没有足够的耐心和精力来理解!总的来说,用沈从文的话就是—— 我“想明白这个民族真正的爱憎与哀乐”。

澎湃新闻:你一开始研究沈从文,后来怎么开始对民国初期的侦探小说发生兴趣的?

金介甫:我一开始对上世纪八十年代的侦探小说和法制小说感兴趣,因为我发现那个年代中国的法制机构和法制文学都发展得非常迅速。

一头扎进八十年代的法制文学、侦探小说之后,我就开始探索三四十年代,尤其是程小青和孙了红的小说。他们设计的情节之别出心裁让我赞叹。当然,这两位小说家都非常高产,我只是选取了很小一部分。后来我就开始转向反腐小说,以及新历史小说,像莫言、余华、李锐、王安忆、格非、苏童等。

《程小青文集霍桑探案选》

澎湃新闻:李欧梵认为,程小青的霍桑探案故事写得不成功,原因之一就是他对于都市文化——特别是它的“现代性”那一面——缺乏了解和敏感。你认同这个说法吗?

金介甫:我得承认,程小青对上海都市生活的描绘,是比李老师写到的那些最优秀的作家更肤浅的。比如写现代文化,程小青就没有张爱玲敏锐,尽管张爱玲的风格也不是现代主义的,程小青的风格当然也不是现代主义的。

我喜欢的是程小青小说里故事情节的错综复杂和别出心裁。他对于社会的看法也有一种天真的理想主义。程小青的小说要比李老师写到的那些作家的作品更流行,但我喜欢他的故事情节。就像很多五四作家一样,程小青也有一点宣传的色彩。比如他喜欢为“科学”代言。当然后现代文学批评(虽然我不会把李老师放到这个类别里)不太看重情节。对于情节的分析在文学批评领域已经不流行了。

我认为文学作品里的说教倾向确实伤害了二十世纪的中国文学。有意思的是,程小青住在苏州,用白话文翻译小说,而他的鸳鸯蝴蝶派小说、侦探小说是在上海写的。在我看来,他会不禁赞叹上海的先进发达,但就价值观来说,他在心理上是和这些东西保持距离的。他被上海的现代性所吸引,但他又会抗拒它。

澎湃新闻:你有一个观点,认为程小青新创的侦探小说反映的是一种五四式的新文化价值系统,怎么理解?

金介甫:是的,我强调的是程小青从文言文小说到现代白话小说的转变,尤其这个过程中语言的变化。在我看来,程小青的职业生涯有两个阶段,所以我认为他有两种文化心态,因为他从文言文转到新的白话文,不可避免会保留着旧文化的影响。今天我们认为程小青的写作风格有其缺陷,部分原因可能是因为在他那个时代,白话文还是一种人造的语言(artificial language),尤其对于江南的文人来说更是如此。对当时的中国人来说,摩登的上海文化是陌生的人造的,尽管中国古代也有城市文化,但那是一种不同的城市文化。但即便如此,就像早期(1920年代)的五四一代作家一样,程小青是科学和法制的坚定支持者,他也不惮于把这些东西体现在他的小说里。

澎湃新闻:你把萧乾的《未带地图的旅人》翻译成了英文,当初为什么会想翻译这本书?

金介甫:1980年,我遇到萧乾,那时因为要做沈从文研究,我就采访了一些沈从文的老朋友。还有对我来说挺激动的是,我一直都很喜欢萧乾在三十年代写的短篇小说。就像沈从文,他的创作风格和讲故事的水平都很棒。他的英文写作风格也很赞。

八十年代末的时候,萧乾给我看了他的《未带地图的旅人》手稿,问我有没有兴趣翻译成英文。实际上他已经自己翻译了很大一部分了。自然,我义不容辞。对我来说,这是很难得的学习机会和体验。一开始我很好奇,为什么他要我来做翻译,因为萧乾自己的英文就非常完美,他的英文非常英国式(有的时候会有很古典老派的用法),他在英国待过的时间远远多于美国。他可以用他过去说的那种英文用法来思考。可能他认为美国市场比英国市场更大,而且我的英文比他的更有当代感,我也相对比较了解中国和世界历史,也知道三四十年代他当时所处的文学圈子的状况,他从我的沈从文研究里已经看出里这一点。他想必很信任我。

我不光喜欢年轻一代的作家像张辛欣(她也是萧老的朋友),我也喜欢中年一辈的作家像高晓声、王蒙和陆文夫。萧乾和我彼此信赖,一个例子就是他接受了我的建议,英文版要把部分内容删减,并加入部分材料。我们通了很多信。经常交换意见,怎样翻,怎样遣词造句更符合英语读者的阅读习惯,就像后来,我和符家钦也通过很长的很详细的信,他帮我把我的沈从文传翻成中文(符家钦翻译我的书,也是萧乾牵的线)。萧乾几乎接受了我所有关于风格和用法的建议。当然在中文用法方面,他也给了我很多指导。

萧乾的《未带地图的旅人》

澎湃新闻:你建议萧乾在这本书里少写一点非洲人民受到种族歧视的内容,多写一点他的妻子的内容,为什么?

金介甫:因为他的很多欧洲见闻、非洲观察这些东西可能对西方人来说已经比较熟悉了,所以倒不如写更多一点他自己对于中国的观察和亲身经历,这样西方出版商会更有兴趣。而且就像我在做沈从文的采访一样,我会让萧乾更多地讲述自己的人生经历。未来的研究者会想了解更多他人生的细节,他是一个非常敏锐的观察家。

我有一个偏见,我认为就为世界历史和文化的贡献而言,作为作家的萧乾要胜过作为记者的萧乾。所以我搜集了更多这方面职业生涯的信息,也搜集了他的童年经历。

我记得当时哈钦森出版社的编辑说没必要浪费版面把哪些作家对萧乾产生了影响这个问题放进去,他们一开始想把这部分删掉。我跟他们说,萧乾是三十年代一位有影响力的中国作家,因此谁影响了他的文学创作这个问题,对于文学史来说是重要的,但在他的中文写作里,这方面没有多谈。最后,我们在英文版里保住了这部分的内容。

澎湃新闻:你在书中写到说,中国的新历史主义小说吸引你的地方是他们对于历史有新的认识,具体怎么理解?

金介甫:我的意思是,近些年来中国作家释放了他们的想象力,我相信他们这代作家更优秀,他们的写作代表了某些经历过那段历史的中国人的历史记忆,与其他作家的历史书写也毫不逊色。

《沈从文传》金介甫著

(图片来源于网络,文章版权属于原作者)

_1.png)