北美引力波发射台被摧毁。

欧洲引力波发射台被摧毁。

亚洲引力波发射台被摧毁。

太阳电波放大功能被全频段压制。

引力波宇宙广播系统无法回复,黑暗森林威慑终止。

如果你读过刘慈欣的《三体》第三部《死神永生》,会对引力波出现时这几行黑体字留下印象。

进入十月以来,关于引力波的讨论热度是“一波未平一波又起”。10月3日,美国科学家雷纳·魏斯、巴里·巴里什和基普·索恩因在引力波探测中发挥的先锋作用而获得2017年诺贝尔物理学奖。

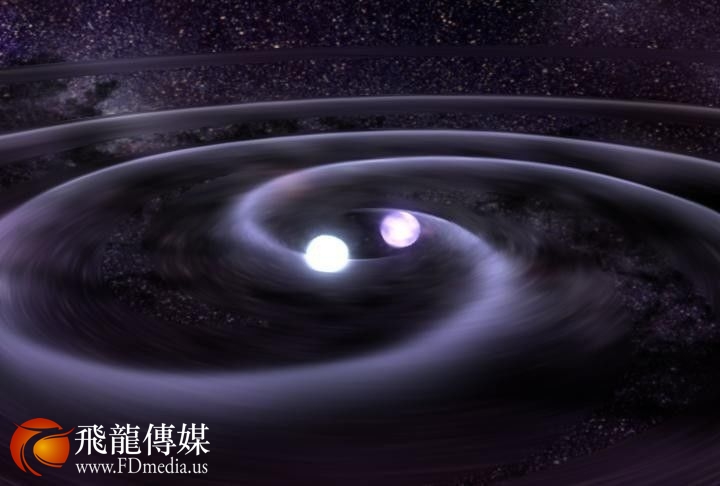

10月16日,科学家们在多国宣布成功探测到第一例双中子星引力波事件,人类首次窥见引力波源头的奥秘,不再是“听到”,而是实在地看到。这意味着,引力波天文学的时代正在到来。

双中子星并合图示

邂逅“时空涟漪”

爱因斯坦1916年在广义相对论中预测了引力波的存在。广义相对论认为,如果黑洞这种超大质量的物体相互作用,就会产生引力波,而且这种波会传遍整个宇宙。

关于引力波最形象的描述可能就是“时空涟漪”了。宇宙中,两个质量极大的物质(比如黑洞)相互高速地环绕,会让周围的时空产生一阵阵的「涟漪」。就像在平静的水面丢下一个小石块,水面会有一圈圈的波纹向外扩散,这时候水面就是时空,水的波纹就是引力波。

1974年美国教授约瑟夫·泰勒和他的学生拉塞尔·赫尔斯首次发现了脉冲双星,这个星体由2个在近距离轨道里相互缠绕的中子星组成,而且以爱因斯坦预测的速度螺旋式向内靠拢——似乎引力波带走了能量。此次发现被认为是引力波存在的间接观测证据,也给赫尔斯和泰勒带来了1993年的诺贝尔物理学奖。

2016年2月,参与美国“激光干涉引力波天文台(LIGO)”项目的研究人员联合宣布,他们利用LIGO的两个探测器探测到了来自两个黑洞合并产生的引力波信号,终于填补了爱因斯坦广义相对论实验验证中最后一块缺失的“拼图”。

2016年兴奋宣布的研究人员

对于引力波,中科院紫金山天文台研究员韦大明说:“引力波能帮人类洞悉整个宇宙的起源。如果找到合适的引力波,人们将有机会为大爆炸等一系列基本物理假设找到证据。到那时,人类会以前所未有的方式看到塑造宇宙的力量。”

从未停止时空穿越的梦想

与漫长精彩的引力波发现史相对应,在科幻世界的版图中,引力波的相关描述,主要出现于上世纪80年代之后,也即它自身被证明存在之后。在这些作品中,引力波从最初的想象性描述,到探测与发现的工具,乃至变为星际通讯乃至文明威慑的强大武器。

此外,缠绕于黑洞、虫洞、时空旅行等科幻作品中频繁出现的概念,引力波在更多时候成为一个重要的背景性存在。并且在科幻作品中,人们对它所刷新的宇宙想象显然走得更远。

刘慈欣在小说中把引力波发射装置作为人类和三体星人抗衡的武器。在他的另一篇科幻小说《朝闻道》中,引力波同样成为了在宇宙间传递信息的工具。谈及引力波缘何应用在科幻小说里,刘慈欣说,是因为它可以穿透巨量的物质传输很远的距离,甚至可以传到宇宙尽头,且几乎不会发生衰变。

而在2000年发表的短篇小说《重力矿场》中,史蒂芬•巴克斯特则直接描写了人眼看见的引力波——宇宙时空震荡中的真实涟漪。在小说情节设定的奇异时期,“银河系的每一颗恒星都燃烧干净之后,遗留下来的残骸演变成了一个中央黑洞”,城市成了一个包含着巨大黑洞的巨网,人类则依附在城市的支柱之上。

科幻作家刘慈欣

作为三维世界的智慧生命,人类更是从来没有停止过时空穿越的梦想,早在爱因斯坦广义相对论的理论提出之前,在机器工业革命思潮的洗礼下,英国作家H.G.威尔斯在1895年出版的科幻小说《时间机器》中写到,未来人类已造出可以穿越时空隧道的时间机器。然而使时空旅行有了理论上的可能,则是在广义相对论提出之后——引力、高速运动拉慢时间,成为时空旅行的关键。

去往未来的问题仅仅在于你的运动速度是否够快,所处的引力场是否够强,如是,时间则会慢下来,但飞向未来更有可能只是一场伤感的单程旅行。根据测算,当宇航员以接近光速的速度在太空旅行一年后,当老了一岁的他回到地球,发现物是人非,地球上的人类已老去10年。而回到过去,则除了技术因素之外,还存在着诸如“祖父悖论”这样的困境。

“科幻文学”到底是“姓科”还是“姓文”

在如今科幻文学不断推陈出新与科学猜想不断被验证的相互交融的时代里,人们常常有种错位感——到底谁走在前面?甚至每当有科学新发现时,总有人说“XX年前XX在书里已经预测到了。”

刘慈欣不这样看。他说,“不要夸大科幻文学的转现作用。其实,科幻作品不可能走在科技前面,因为它们的所有科技元素都来自现实的科技知识。科幻作者其实是从实验室中、尚未普及的科学技术中汲取灵感,并用想象力将这些技术的未来可能性排列组合起来,人们之所以觉得它能预测未来,是因为科幻作者把各种可能性都列了出来,总有几个‘蒙’对了。”

科幻小说作为一种类型文学,归根结底属于大众文学范畴,“让读者觉得好看”是作者的主要追求。它的意义不在于对世界产生什么影响,而在于启示性,开拓人们的思想和视野。现在科幻文学的意义被过分夸大了,它是无法承担额外使命的,要让科幻回归到大众文学。

世界上第一部真正的科幻小说,玛丽·雪莱的《弗兰肯斯坦》诞生于1818年,那年正是工业革命和机械化大生产的时代。科幻成了在文化和思想上应对新的社会结构和生产关系下人与技术之间的张力而诞生的一种文学门类。

中国社会的工业化进程是在清末民初才开始的,相较西方有一定的延迟,因此中国的科幻的诞生也比西方晚了近100年。中国还经历了一个文化上西风东渐的过程,很多西方思想与文学流派一股脑涌入中国,其中就包括科幻小说。早在20世纪初,中国就有了一些所谓“科学小说”的译介,包括鲁迅翻译的《月界旅行》等等。

鲁迅翻译的两本凡尔纳的科幻小说

回望中国科幻的发展历程,我们可以了解一个国家在不同历史阶段对未来的想象。比如,在明末清初,很多关于21世纪的想象带有很明显的“历史循环论”色彩,是对于过往王朝更迭的一种延续。

后来在梁启超等思想先驱的倡导下,晚清的新小说家们翻译和创作科幻小说(在晚清获得广泛使用的术语是“科学小说”)很大程度上是出于“觉世新民”的实用目的。中国的科幻小说从此背负起沉甸甸的普及科学知识和科学观念的启蒙重担,经历起起落落,在整个民国时期西方科幻小说的翻译和本土科幻小说的创作却都成果寥寥。

最为沉重的打击是一场关于“科幻文学”到底是“姓科”还是“姓文”的争论。1983年,《光明日报》刊发房亚田的《警惕“科幻小说”中的精神污染》,将讨论上升到更高的政治层级。这场争论最终带来的是对一批在主题、题材、创作方法上进行有限开拓的科幻小说的“清理”,一度活跃的科幻创作急速衰落,科幻期刊纷纷停刊,普通杂志和出版社不再出版科幻作品。

萧条的局面直到20世纪90年代才有转变,刘慈欣、韩松、王晋康等一批作家普遍不受传统观念的束缚,并不视科幻文学的主要社会功能为科学普及,中国的科幻小说创作逐渐迎来了又一轮的新高潮。

中国科幻文学:非常“不中国”

对于读者来说,现在中国科幻文学中最值得注意的一点是它非常“不中国”的悲观情绪。

发表于1961年的经典科幻小说《小灵通漫游未来》里,主人公“小灵通”到未来世界漫游,并且描述他在那里发现的科技,有家庭机器人,空中高速公路,农业“工厂”,以及一个人造月亮。可见,那时的科幻作品大多关于宇航探险以及跨越星际的天堂盛景。

今天,在新闻记者韩松创作的一个故事中,政府给全体中国人服用药物,目的是让他们在睡梦中还能继续工作。在王晋康创作的小说《蚁生》里,一名科学家给整个村庄的人注射了蚂蚁的费洛蒙,试图营造一个完美的工人世界;实验失败了,村庄陷入了混乱。

韩松

刘慈欣谈到他的“黑暗森林法则”,说“科幻小说是一种展示不同可能性的文学,宇宙也有多种可能性,对人类来说,有最好的宇宙,有中性的宇宙,而《三体》所展示的,是最糟的宇宙,在这样一种可能的宇宙中,生存的严酷和黑暗会达到极限。”

他最想表达的就是一种可能性。小说看上去够“暗黑”,却也是刘慈欣宇宙观的镜像反射。他用“匪夷所思”评价不少人面对宇宙所表现出的天真:“对于太阳系外的星空,请永远睁大警惕的眼睛。我们不妨把对星空的善意转移到地球同类身上,建立起人类各种族和文明之间的信任理解。”

“中国的现实就在一个重生的过程中。”刘慈欣说,“我们有如此古老的文明,而一切都在改变中。所以,这个世界充满机会也充满危险。”

我们的征途是星辰大海

在忙碌和现实的现代社会中,人们的目光大都局限在现实社会这样一个盒子中,很少望一眼太空。现代社会同样造成了人们对数字的麻木感,没有人认真想过,1光年到底有多远,而150亿光年的宇宙尺度在大多数人意识深处同150亿公里没有区别。

对于大众而言,就像和菜头在《宇宙中二病》开头说的:“宇宙是我们想象力的起点同时也是终点,它保藏了所有的秘密却缄默不语,可以激发出我们关于永恒、时间和生命的所有感慨,所以每次我们把目光投向宇宙的时候就难免中二病发作。”科幻的使命是拓宽人们的思想,如果读者因一篇科幻小说在下班的夜路上停下来,抬头若有所思地望一会儿天空,也就值得了。

现在想想,“我们的征途是星辰大海”似乎也不显得那么中二了。

(图片来源于网络,文章版权属于原作者)

_1.png)