编者按:在第二次鸦片战争中,圆明园惨遭英法联军的洗劫。当我们重新站在这片废墟上时,只能看到“寒烟衰草,古木遥岑,丰碑特立,四无行迹”。

但作为记忆载体的废墟是可以展现出多重且多样的意义的,并且时间跨度上溯古典时期绵延至今。那么,抗日战争结束以后,当中华民族走出了那个满目疮痍的时代,那些昏暗而危险的废墟应该何去何从?

以下内容来自《废墟的故事:中国美术和视觉文化中的“在场”与“缺席”》,凤凰文化今日特摘于此,与读者共赏废墟创造的现代中国的一种视觉文化。

圆明园:毁灭、荒废和重新发现

圆明园遗迹的历史最集中地说明了废墟在现代中国所扮演角色的变换,并清晰地总结了我在这章中所讲述的故事。事实上,在中国经过圆明园遗迹的历史最集中地说明了废墟在现代中国所扮演角色的变换,并清晰地总结了我在这章中所讲述的故事。

事实上,在中国经过19世纪到20世纪的社会变革转化成为一个民族国家的过程中,这个残毁的皇家园林可以说为这一期间对废墟的重新思考提供了一个中心点。但是正如我在下一章中将要说到的,作为一个基本政治符号,圆明园的意义又超出了任何特殊历史时段的限制,而是在中国现代史的每一个重要转折点上被不断唤起。

位于北京西郊的这座御苑在康熙、雍正和乾隆年间发展成为中国的园林之冠。占地将近800英亩(320公顷)的圆明园不是单一的一座园林,而是由大大小小、星罗棋布的众多园林组成。1751—1784年间乾隆每一次访问江南以后,都把他在南方看到的美景复制到园里。

连神话和佛教传说中的虚构场所也以建筑的形式在这里化为现实。它不仅供皇帝休闲游乐,而且被想象成一个具有象征含义的空间,一个涵括宇宙,通过与世界上其他地点相连而实现自身价值的乌托邦。

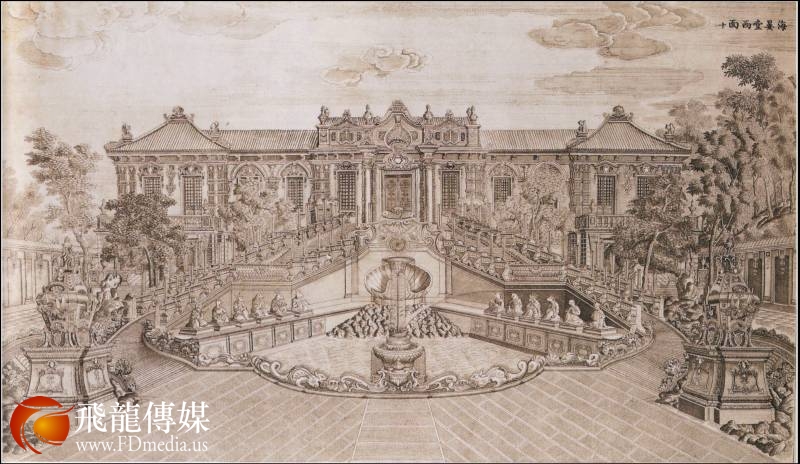

这种象征主义也为园内一组洛可可风格建筑提供了原因。这就是坐落于圆明园东北角,与园内其他建筑具有迥然不同风格的“西洋楼”。圆明园中的大部分亭台楼阁都是以中国传统风格修造的雕梁画栋的木质结构,但是西洋楼却以白色大理石建造而成,并饰以各种雕塑和浮雕。

它被视为海外奇观,并使用了西洋科学技术以吸引皇帝的兴趣:西洋楼中最宏伟和精美的海晏堂前是一座用水泵控制的喷泉[图2.59],由法国耶稣会士蒋友仁(Michel Benoist,1715—1774年)设计监修而成。水泵与环绕喷池的象征十二生肖的人身兽首铜像相连,铜像每隔两个小时轮流从口中喷水,所以整个喷泉也就是一座巨大的钟表。

图2.59

从更广阔的意义上说,这座喷泉可说是代表了“西洋楼”的基本特点:不管是从建筑材料和技术还是从建筑结构和装饰看,它都体现了“异”和“奇”的概念。涵盖着这种意义,“西洋楼”满足了乾隆皇帝坐拥天下的雄心。

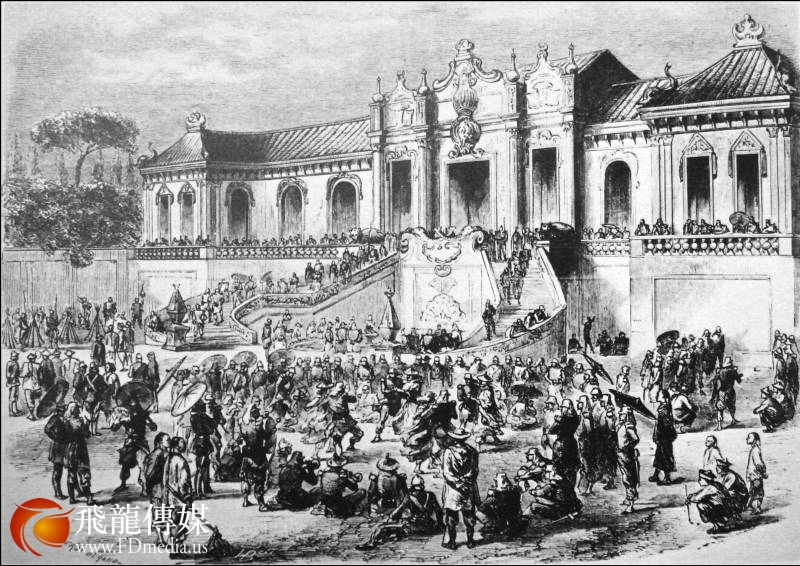

这一帝国美梦在1860年终于破裂。那一年,英法联军在占领北京后洗劫了圆明园,皇家珍藏被抢掠一空,园林建筑也被付之一炬。海晏堂前的十二生肖铜像的头部被切割下来[图2.60],作为战利品带回欧洲。法国文豪雨果被自己同胞在海外的这种暴行所激怒,在一封公开信里写道:“我们称自己是文明人,称人家是野蛮人。但这就是文明对野蛮的所作所为!”

图2.60

不过“西洋楼”之毁于西洋人之手并非偶然,它标志了欧洲人对待中国态度的一个历史性转变。当其建立之初,“西洋楼”不仅满足了中国皇帝对西方艺术和科技的向往,而且也包含了欧洲人的计划和意图。基督教传教士希望通过它博得中国皇帝的青睐和支持,以便更有效地在中国传教。

事实上,如果仔细考察一下,我们可以发现这些所谓的“西洋楼”其实融合了很多中国因素,更准确地说是源自欧洲人想象中的“中国风”建筑的回应。最明显是,这组建筑都有着中式屋顶,而人身兽首的十二生肖像虽然明显使用了欧洲雕塑风格,但都身着中式长袍。因此,虽然对于中国观众来说这些“西洋楼”展示了外国建筑传统,但对于蒋友仁和其他在清廷工作的欧洲传教士来说,它们所代表的则是东西之间的文化交融。

从这个角度看,西洋楼的被毁不仅象征了乾隆皇帝世界帝国美梦的破灭,而且也粉碎了传教士在地球上建立普世基督教王国的梦想。不管如何看,“西洋楼”的废墟都象征着一个不复存在的东西交汇的浪漫时期,也表明了东西之间以政治征服为特征的新的权力关系的开始。

第二次鸦片战争以后,清廷试图重修圆明园,但由于财政吃紧和政局不稳而未能完成。部分修复的建筑在1900年八国联军入侵时再次被毁。由于驻扎在那里的卫兵和宦官无法有效地保卫面积巨大的皇家废园,偷盗成为不可防止的事情。到最后,所有搬得动的东西都被搬走,只剩下当年“西洋楼”的大理石柱留存在荆棘之中。圆明园被毁之后的命运因此似乎将遵循中国古代的惯例:一旦错过被重修的机会,它就只可能永远地消失。

具有反讽意味的是,恰恰是欧洲人赋予了圆明园第二次生命。19世纪60年代以后,一些欧洲人开始重访西洋楼,他们的身份不再是破坏者或强盗,而是探险家和游客。这些人中最早到那里去的可能是一个叫弗里曼- 米特福德(Algernon Freeman-Mitford,1837—1916年)的英国人,当时是英国大使的一位年轻随从。在1865年8月的一个夏日,他和几个朋友一起来到圆明园。以下是他的记载:

我们走过几处庭院,里面除了烧焦废弃的断壁,没什么可看的。经过一丛枯死的松树,我们沿着林荫小径来到湖边的一座亭子,在那里我们吃了早餐。那儿很美。湖上有很多盛开的莲花,里面还有若干覆盖着树木和建筑的小岛。赤身裸体的渔夫在湖中划船,给风景添加了一点天真和野性,当然也给我们增加了一些乐趣……

没有什么比得上有一位中国仆人伺候你野餐或郊游的了——他什么困难都能克服。我们的仆人少头(音译)从来不会忘记任何东西,连名叫“丹”的小狗都有它在家常吃的拌饭。我们吃完早餐,在一群欣赏的观众的环绕之中出发去看废墟。很难想象这些宫殿以前是什么样子,因为它们已经被完全毁掉了。

我们在陡峭的台阶上爬上爬下(对那些裹得紧紧的小脚来说,走这些石阶肯定不是件轻松的事情)。露台上爬满了野生的藤茎和有香味的野草,所有的石头都被火烧裂了。两个巨大的大理石麒麟雕刻精美,也是满身裂痕,几乎将要坍塌。八角形的三层楼已经所剩无几,只剩下白色大理石栏杆告诉我们它曾经所在的位置。

这段话写于他探访“西洋楼”之后不久,生动地记录了圆明园废墟被重新发现时的情景:虽然它的被毁只不过是5 年前的事情,此时它已经成为一处享受郊游餐饮的去处。到了19世纪70年代,更多的欧洲人为了同样的目的来到圆明园。这些人不少都就职于为促进国际贸易而于1854年成立的北京海关。

这些欧洲人惊讶地发现了野草荆棘中这些欧式宫殿的遗存,他们的反应遵循了典型的浪漫主义废墟情结:他们被遗址的忧郁之美而震撼,由此反思其衰落所隐含的人类悲剧。德国人奥尔莫是这批人中的一个,他后来回忆道,“在70 年代中期,这些建筑虽已荒废,为野草覆盖,但仍散发着诱人的魅力……观看者无法不做出这样的忧郁反思:在这个文明的时代,居然仍会有对这个人类辉煌业绩所做的如此毫无意义的破坏。”

这些人把拍摄圆明园遗址当作了自己的责任和爱好。法国摄影史家维珍纳·蒂瑞丝出色地收集了有关这些摄影者和他们的作品的信息。虽然这些人在政治史中似乎无关紧要,但他们留下的照片最可信地展示了19 世纪晚期这所荒废御园的状况[图2.61]。

图2.61

他们中除了托马斯·查尔德后来成了颇为成功的半职业摄影师以外,其他人,包括奥尔莫和帛黎,都是名不见经传的业余摄影爱好者。他们没有留下任何文字记载拍摄废墟时的情境,但他们的照片清楚地透露了他们的感觉:这些西式废墟似乎移植自他们自身的文化传统,给这些身处异乡的欧洲人带来了精神的慰藉。出于同样的原因,废弃的“西洋楼”给他们以及他们的家人和朋友提供了理想的郊游场所。

在帛黎拍摄的一幅格调轻松的照片里,一组西方人正在海晏堂的废墟前野餐[图2.62]。和弗里曼–米特福德的那次郊游类似,野餐的桌子和条凳一定也是由那位站在旁边的中国仆人提供的。他沉默地等待在那里,无声地看着这群外国人兴高采烈的聚会。

图2.62

帛黎的这张照片摄于1912年前后,也就是中华民国成立之初。不过图像本身并没有显示任何的政治动荡。事实上,对帛黎和其他拍摄这处废墟的欧洲摄影师来说,圆明园所吸引他们的是它那种虚幻的宁静和永恒,而不是它的政治含义和历史性。

但是对于20世纪初以后越来越多来到此处的中国游客来说,被毁的圆明园废墟令人心痛,唤起他们对于民族耻辱的集体记忆。1898年百日维新的领袖康有为(1858—1927年)在19世纪90年代中期走访了圆明园。他在那里所看到的肯定坚定了他希望把中国改变成一个现代国家的决心。在他给光绪皇帝(1874—1908年在位)上书的改革计划里,圆明园的教训是他第一封请愿书的中心主题:

夫诸苑及三山,暨圆明园行宫,皆列圣所经营也,自为英夷烧毁,础折瓦飞,化为砾石,不审乘舆临幸,目睹残破,圣心感动,有勃然奋怒,思报大仇者乎?

圆明园的访问者还包括李大钊(1889—1927年),五四运动的一位领袖和中国共产党创始人之一。与康有为类似,他在1913年走访圆明园后写道,“望圆明园故址,只余破壁颓垣,残崎于荒烟蔓草间。欷歔凭吊,感慨系之。”

在李大钊访问圆明园六年后,五四运动爆发了,园旁诸大学的师生更频繁地造访废墟遗址。这些学校是爱国主义运动的温床,其师生参加和组织了抗议列强的游行,他们对于这处废墟的感怀也就可想而知。到了20世纪30年代,当日本侵略中国的野心已是昭然若揭,圆明园受到大众更广泛的关注。

193年,就在日军入侵东北前不久,北京举办了一次圆明园遗址和文献展览,时机是该园被毁70周年。这次展览由中国营造学社和北平图书馆联合组办,是中国历史上第一次纪念一处被毁坏建筑的公众活动。

展览的场地在紫禁城边的中山公园,陈列内容有圆明园的建筑模型、早期图像、文字记录及从遗址收集的遗物。为配合展览,历史学家向达(1900—1966年)发表了圆明园历史的首篇详尽研究,追溯了它的建造过程和被毁的惨痛经历。两天内,超过万人参观了这个展览。

但这一事件也引出圆明园在现代中国的一个解不开的反讽。一方面,1931年的展览以及后来很多的类似活动和出版物,都具有清晰的民族主义的反殖民的政治诉求。但是另一方面,他们大都忽略园内的中式建筑,而总是聚焦于被毁坏的“西洋楼”,最终将这组欧式建筑推为整个圆明园的代表和替身。

这种倾向的原因之一是技术性的:“西洋楼”是石质结构,因此在圆明园遗址里留下了雄伟的废墟,而大部分中国式的木质建筑都已荡然无存。另一个原因是知识性的:1931年的展览是由欧化的历史学家组办的,他们对这些中国化的西式建筑具有特殊兴趣,倾注了大量时间和精力研究其设计者和建筑过程。

随着滕固(1901—1941年)于1933年在上海发表了一组“西洋楼”废墟的早期照片[图2.63],这种特殊的历史兴趣更得到长足的发展。滕固是在柏林大学攻读艺术史博士时发现这组照片的,他考定摄影师是德人奥尔莫,并以这段话结束了影集的前言:

图2.63

自圆明园焚煅至今日,历七十二年。煅后残迹,经自然销磨以及强有力者之窃劫,所存遗物,为数已微。吾人执笔述此,俨如描想千年前之古物,能不令人叹息。读去年三月十三日之《大公报》,知北平中国营造学社与北平图书馆有圆明园遗物文献展览之举。惜此项照片晚得,不获送往陈列,供有心人之先睹,此作者所引为大憾也。

滕固在这里所说的“有心人”并不仅仅指对圆明园历史和建筑感兴趣的学者,同时也包括了所有参观1931年展览的观众,他们把前往这个展览视为一种爱国行为。这本影集是在东北沦陷、上海战役以后出版的,其中的一个意图在于提醒国人勿忘外国入侵所造成的历史悲剧。不同阶级和职业的人积极购买了这本影集,有的人在影集上写下了抗日诗词。

从这以后,圆明园废墟开始具有一种更广泛的象征性:它不仅只是和一个特殊的历史事件有关,而逐渐成为一座在一般意义上反抗外国侵略的爱国主义纪念碑。中华人民共和国成立后,圆明园遗址在官方宣传里成为黑暗的殖民统治时期的象征。这个半殖民地的历史在1997年中国收回香港主权后正式结束。为了纪念这一历史时刻,圆明园里增放了一个巨大的铜鼎——这是国家一统的一个古老象征——以象征国家的统一。

但同时,圆明园废墟也和“非官方”的立场发生了联系:前卫艺术家和先锋诗人被这些布满伤痕的废墟所吸引。他们聚集在那里朗诵诗歌,用黑白葬服包裹自己和废墟中的石头。这些围绕着圆明园所发生的意识形态的碰撞,把我们引向“二战”后到现时之间的时段:在这半个多世纪里,废墟继续参与谱写漫长中国历史中的最新篇章。

《废墟的故事:中国美术和视觉文化中的“在场”与“缺席”》

著者:[美]巫鸿

译者:肖铁译

出版时间:2017.7

出版社:世纪文景上海人民出版社

(本书在全球语境中思考中国的美术和视觉文化,分析了一系列丰富的传统和当代视觉材料,包括绘画、碑拓、建筑、摄影、电影、印刷品,以及装置与行为艺术,讲述属于中国的“废墟的故事”。)

(图片来源于网络,文章版权属于原作者)

_1.png)