图片来源于网络

对中国文学外译的几点看法

文 | 陈思和

注:本文为作者在“当代中国文学翻译高峰论坛”上的发言,初刊于《东吴学术》2015年第1期。篇幅原因有删节。

陈思和,复旦大学中文系教授、博士生导师,教育部“长江学者”特聘教授,教育部高等学校教学名师,复旦大学图书馆馆长。

大概新世纪以后,中国许多重要作家的作品,中文本刚出版,英文版也跟着出版了。我们讨论苏童的《河岸》,单行本刚出版,我还没来得及看,它的英文版已经在亚洲获奖了。这个速度之快,几乎是同步的。而且,现在出版中国作家书籍的外国出版社,也都是国外很有名的出版社,不再是小出版社,或者不再是一些仅仅提供教材的高校出版社。我们现在到欧洲的一些大书店里去看,也能看到中国作家的作品,至少莫言的小说是很多的。

《河岸》 / 苏童 / 人民文学出版社 / 2009

在这样一个慢慢变化的过程当中,我们的汉学家真的是立了汗马功劳,这是我们要向他们致敬的,这是一个很艰难的普及的工作。

新世纪以后,差不多近十多来年,变化越来越大了,莫言获奖当然是原因之一,主要的原因还是中国的经济实力增强了,中国的经济起飞了。中国经济在飞跃发展的过程当中,必然上上下下都希望中国的主流文化、中国的文化意识形态也能够向世界传递,这个想法大概在中国现在也是占主导的地位。

我们现在只要向政府有关部门提出把中国书翻译成外文,很容易获得国家资助,中书外译成了一种国家行为。在这种情况下,上上下下都希望把自己的好东西输送出去。但这其实是很危险的。中国的问题是,人口实在太多,上上下下都喜欢用搞运动的方式去做事情,这是我们中国当代文化发展中的一个极大的破坏性障碍。什么事情都不是依靠真才实学的专家们安安静静地去做,都是搞运动式的,当作国策遍地开花。像孔子学院就是遍地开花,然后也会有一天把中国所有的文字垃圾都翻译成外文,也是遍地开花,这种事情中国人是做得出来的。就像阎连科的寓言小说用的一个词:炸裂。

国家给孔子学院投了很多钱,可能教会几个外国人包饺子,或者教会几个汉字。但具体到文学作品的翻译,如果不是很认真去做的话,很可能就是一堆垃圾,翻译出来的东西,自己人看不懂,外国人也不看,经常是这样。但是成堆的钱,上亿的钱就花出去了。这样一个状况,我们是不得不面对的。不仅国家,各个省,尤其是一些号称是文化大省的,都拿出大把的钱,要把自己省的作品都翻译出去,甚至要把自己地区从古到今的学者的书全部翻译成外文,现在各个地方大学里面外文系教师的日子是非常好过的。

但翻得好不好,能不能被外界接受,是很大的问题。我们学术研究也是国家行为,既然国家给了钱,就必须限定你几年内要完成外译多少书,最后必然导致粗制滥造,这种问题的恶果现在还看不到,但是根据以前的经验来说,这将会是很普遍的现象。现在中国不缺钱,但问题是光靠钱,文化工作没办法做,文化交流也没办法做好,这是个很尖锐的问题。

* * *

对我们今天来说,最重要的还是沟通。在中国方面,不管是投钱还是执行,如果对外面世界都不了解的话,做出的决策肯定有问题。反过来也一样,西方的学者,包括汉学家、翻译者,如果对中国文化没有充分理解的话,要做好翻译也是困难的。这个沟通不应该仅仅是表层上的,比如认识哪个人,读过哪个作家的书,关键是要对文化有深层次的理解,我觉得这是可以理解的。以前我们经常抱怨中国字复杂,外国人都不懂,中国文化与西方文化不同根,所以我们之间没有办法真正沟通。其实不是这样的,我觉得文化是可以沟通的。

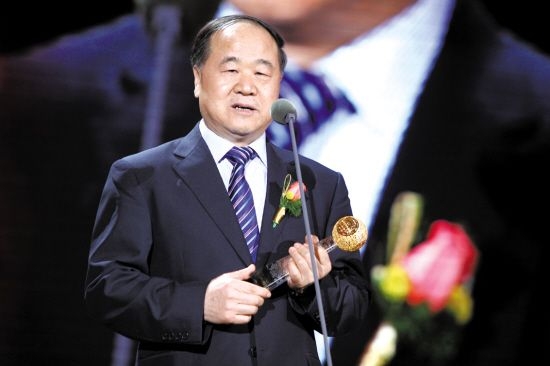

我举一个例子,莫言得奖以后,很多外面的议论,就说瑞典文学院的院士大多数都不懂中文,他们根本不理解莫言的书。但后来我听颁奖主席宣读的颁奖词,就很佩服这个人。我开始以为这个稿子是别人写的,后来我问了,说就是他自己写的。

他对莫言的每个作品都有评价,而且非常准确。每个评价都深得我心,比我们国内的很多批评家要到位很多。他有一个判断,说莫言是拉伯雷、斯威夫特传统的最优秀的继承者,我当时在颁奖现场,听到这句话很感动,我们中国人在讨论莫言的时候,往往说他是蒲松龄的传统啊,而一个外国人,一个瑞典文学院的院士,他在考察莫言的时候,没有把莫言仅仅理解成一个东方人,这样的话,莫言与他们是没有关系的,他们只是给了一个奖而已。但他是把莫言列入到世界文化的行列,他认为莫言是拉伯雷、斯威夫特传统里的优秀作家。这样莫言就与西方有了关系,中国与西方也有了关系。其实,不仅仅是莫言,我们中国的作家如贾平凹、阎连科、欧阳江河、杨炼、王安忆、余华、苏童、严歌苓等等,都是世界性的作家,是人类的作家。我们是在人类的共同传统当中,表达我们的态度,我们的感情,我们的生活。

莫言

莫言未必读过拉伯雷的书。我们今天学文学的学生,如果不是法语专业的,恐怕也没有多少人会读拉伯雷,但我们大概都读过巴赫金的关于拉伯雷时代和民间传统的研究,巴赫金对拉伯雷的很多理解,包括他对民间狂欢,对下半身文化的理解,对我们是有影响的。这就是批评与翻译的作用。我在大学教当代文学,曾经指导一个韩国留学生研究莫言,我与她一起读了一整本莫言的小说。我与留学生上课就是一起读书,一句一句地读,然后分析。莫言小说里有很多细节都涉及粗鄙化修辞,什么大肠啊、什么排泄啊,我就不得不用巴赫金的民间狂欢的理论来分析。只有在民间理论的框架里面才能给莫言的小说定位。

果然瑞典文学院对莫言的评价也是这样的。拉伯雷在欧洲文学里也不是主流,我们说莎士比亚、但丁、塞万提斯的传统是主流,也不会说拉伯雷的传统是主流,但瑞典文学院的评委们就是在这个非主流的传统里面看到了中国一部分作家的努力。所以,我觉得,我们不要把自己封闭在中国的、传统的、民族的、东方的范畴里,好像我们是独立的,与西方世界文化是隔阂的。用这种似是而非的理论观点来模糊我们与世界的普遍联系,以此来保护自己的一些落后野蛮的文化因素。我们要承认,我们是全人类的一部分,我们的文化也是这个世界的人类的文化,全人类是相通的,在深层次上我们与西方世界完全能够沟通。但这个工作是要努力去做的,只有做充分了,你才能理解原来中国作家的创作也属于世界,西方人完全能看得懂中国的文化。

* * *

还有一个作家的个人风格与翻译的问题。每个作家的风格是不一样的,翻译中有没有可能把它体现出来?我有个不成熟的想法。作家同样写小说,但他们所擅长的小说元素是不一样的。小说的某些元素,在某些作家的作品里体现最突出。比如严歌苓,她是讲故事的能手,她的小说里,每一个故事都非常生动,每个故事都有非常特殊的、与别人不一样的理解和描写,包含了丰富的内涵。严歌苓的小说可以改编成影视作品,因为容易被大家接受。

但莫言就不一样了,他的小说特征是在叙事。莫言小说的故事很一般,大家都知道的,都是我们在农村耳熟能详的,可是在叙事方面,他会出现驴啊、马啊、牛啊、孩子啊、刽子手啊,奇奇怪怪,他会用各种各样不同的方式来讲一件事。阎连科也是这样,阎连科的每个小说都会有特定的叙事,这个叙事是他自己特有的叙事方法。

我想如果用翻译严歌苓小说的方法来翻译莫言、阎连科的小说,肯定会有问题的。因为把阎连科、莫言的小说讲成一个故事,还原成一个故事,是很容易的,但是他们个人的风格就没有了。

《红高粱》/ 莫言 / 花城出版社 / 2011

莫言的《红高粱》,因为我不懂日语,我不知道最早译成日语是怎样的。但是作为一个中国读者,我觉得《红高粱》的叙事,很难解读。我曾经和我的学生一起读这个作品,我把《红高粱》的故事发生时间与叙事时间排成两个图表,然后中间画了很多线,画得像蜘蛛网一样,完全是时空错乱,颠三倒四。那就是莫言。如果莫言把这个故事叙述成一个朴素的、口语的,像赵树理那样直白的故事,恐怕当时就很难出版。小说写土匪余占鳌与酒店女老板九儿图财害命、风流通奸什么的,这在当时很难被接受。但是他把故事叙述得颠三倒四,效果就不一样了。如果翻译《红高粱》时把这样一个叙事技巧拿掉的话,也就剩下了一个故事原型,但是这个故事就不是莫言的故事了。这次《红高粱》拍成电视剧,就是一个典型的例子。拍出来的就不是莫言的风格了。

《天香》 / 王安忆 / 人民文学出版社 / 2011

再比如王安忆。王安忆的小说被翻译成外文比较少。为什么?王安忆自己也说,她的小说没法翻译,王安忆的小说没故事,她把故事转化为细节,你看《天香》,一会儿刺绣啊,一会儿制墨啊,一会儿园林啊等等,所有的全都是细节。细节是孤立的,一段一段,不厌其烦,津津乐道,如果没耐心的话,也许读不下去。但是如果有耐心去读的话,读出来的也不是故事。她的小说的味道全在那种精致的细节的描绘与刻画,这就形成她自己非常独特的叙述风格。但对于这样的叙述,翻译者如果没有杨宪益、戴乃迭的本领,真是无法翻译。

所以我一直不了解,《红楼梦》在中国是顶尖的文学,翻成外文到底呈现的是怎样一个文本。其实这种很密集的细节铺陈,要用另外一种语言表现是很困难的。就像我们读欧洲的古典文学,史诗也是非常好的,但很可能我们读不出味道,因为我们的阅读习惯不同。

比王安忆更复杂、更难翻译的是贾平凹的作品,我是很喜欢老贾的叙事,但他的小说是很难翻译的。为什么?首先,他的陕西话人家就不懂,别说外国人不懂,我听他的话都是要很认真地听,否则我也听不懂。那还不是语言的问题,关键是老贾的语言有力量,他所有的功力都放在一个一个句子上,几乎每一个句子都是独立的。你把他的小说拆开来看,他的小说叙事很难讲成一个完整的故事,不要说没有故事,有时候连很多细节,我觉得也是很难表述的,可是他的小说语言就是好,句子好,段落也好,一个段落的句子不多,写的是非常传神的一个小世界。

贾平凹的小说是很乡土的叙事,可是他的小说元素的内涵却很现代,他把整个故事情节都拆散了,拆成一个一个的句子,这一句一句的话怎么去表达,就是他的小说特有的魅力。他的小说,我常常读好几遍才读完,但是沉浸到他的小说里,会感到文学趣味就在一句句话里面。但这个怎么翻译?如果把他的小说当成莫言的小说去翻译的话,可能就没有了味道,即便翻译出来,也是很平常的,或者很乏味的农村生活场景。

但如果真的能够把这样的句子的功能表现出来的话,就是一个了不起的翻译家,这就需要很深层次的沟通。有人觉得识得几个中国字,或者读了中国当代文学史,就能够翻译中国文学作品了,当然也是能翻译的,但翻译得好不好就是另外一回事了。所以我也不大赞成别人宣扬葛浩文先生时经常流露出来的一种观点,葛浩文先生是个特例,他能够自己改写中国作家的作品,改得很好,这是一个特例,不是翻译界的通例。葛浩文先生的中文非常之好,这个没问题。但是如果把这个作为一种通例,就是说,为了满足西方的阅读市场,为了把它改编成西方口味的故事,翻译家可以任意地改写文本,那样的话,还不如请翻译家自己去写一本小说。

但如果你是翻译中国作家的话,那就要把那个作家独有的风格翻译出来。比如读《尤利西斯》,我就希望了解乔伊斯的文学风格,外语好的能直接看原著,但如果读译文的话,我还是希望能够读出这个作家的语言风格,这个作家本来的一种追求和他主要的叙事特点。如果中国的翻译家把《尤利西斯》翻译成一个赵树理式的中国故事,我想看不看都无所谓了。

有的时候,评价翻译与评价文学的标准还是差不多的,以发行量为标准,比拥有多少读者,那绝对是通俗小说比纯文学的读者多得多。如果我们把中国纯文学的作品翻译成通俗文学给外国人看,当然也可能拥有很多读者,但这还是不是这个中国作家,是不是还能够让外国人真正了解中国文学的特点和它的精华所在,我很怀疑。

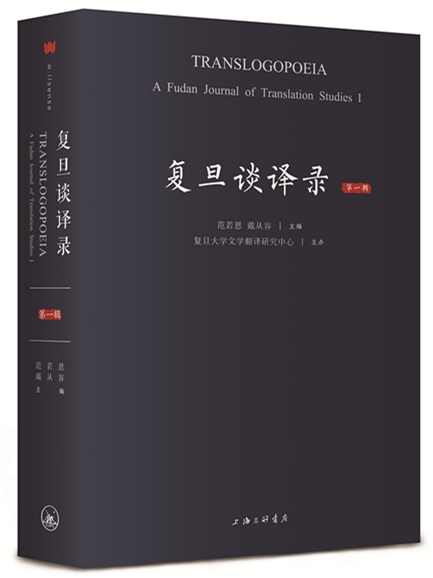

本文选自

▼

《复旦谈译录》(第一辑)

范若恩,戴从容 主编

出版社:上海三联书店

出版时间:2017年9月

页数:672页

字数:495千字

品牌:微言文化

内容简介

追溯复旦谈译历史

翻译与前卫诗学的2.0版交汇

思想的诗意,在诸多语言的世界精致显现

陈思和作序,《霍比特人》中文版译者吴刚极力推荐

有鉴于当下翻译研究所面临的新动向、新契机和新挑战,复旦大学文学翻译研究中心推出《复旦谈译录》(第一辑),精选25篇由中心翻译研究者撰写的论文,从“中国文学走出去的契机与反思”“翻译模式与理论的构建”“翻译文学与批评新进展”“跨学科视野中的翻译”“译者雅言与雅集”五个专题,对文学界以及海内外译者所困惑的种种翻译问题做出独立思考和探求。《复旦谈译录》中文名字为主编讨论拟定,英文名字Translogopoeia为纽约市立大学李圭(KyooLee)教授惠赐,期许在这个呼唤交流的空间里,研究者、译者和读者在讨论翻译的过程中感受到思想诗意。

作者简介

戴从容,比较文学与世界文学专业教授,现任复旦大学中文系副系主任,爱丁堡大学孔子学院院长,复旦大学文学翻译研究中心主任等。专注于爱尔兰文学的研究,以及翻译研究和实践。著有《当代英语文学的多元视域》(2016)、《乔伊斯、萨义德和流散知识分子》(2012)、《自由之书:〈芬尼根的守灵〉解读》(2007)等,译著有乔伊斯的《芬尼根的守灵夜》(第一卷,2013)、《知识分子都到哪里去了》(2005)、《意识形态与文化身份:现代性和第三世界的在场》(2004)等,在国内外各级期刊发表论文70余篇。

范若恩,复旦大学外文学院副教授,现任复旦大学文学翻译研究中心兼职研究员。研究方向为英国文学、比较文学和翻译研究。著有《麻木的群氓》。译作、诗歌与散文作品散见在《文学》《新民晚报》《澎湃新闻》《中华读书报》和POUI等。在《外国文学评论》《中国比较文学》等权威或核心期刊发表论文多篇。

(图片来源于网络,文章版权属于原作者)

_1.png)