本文摘自《我的灵都:一位奥地利学者的北京随笔》(奥)雷立柏著新星出版社2017年5月出版

从拉丁语文物来看,车公庄外的北京市委党校校园和北京动物园以北的五塔寺是两个最重要的“胜地”,并且可以说是“圣地”,因为在这两个地方都保存了前人的墓碑,而这些人物当中有很多我非常佩服的人。在感情上,车公庄外和五塔寺是最让我激动的地方,也让我感觉到,北京是我的家乡。

我在北京教学已经有些年头,而一些学生也到了国外,在美国的大学进修,这使我感到很是自豪。120年以来(1895年后),无数的中国留学生前往日本、欧洲、美国等地,但第一个出国留学的人是谁?很可能,他就是广东人郑玛诺(1633—1673),其外文名字是Manoel(或Manuel、Emmanuel)deSequeira(或Siquiera)。他的墓碑在20世纪初还保存在车公庄外,但如今仅存该墓碑的拓片和拓片的照片。其汉语碑文如下:耶稣会士郑公之墓郑先生讳玛诺,号惟信,中国广东香山人也。自幼入会真修,康熙十二年癸丑四月十一日卒于京师,寿三十有八。

这就是郑玛诺墓碑的碑文,很简单。但这位“郑先生”就是中国第一位去往欧洲的留学生,很可能是第一位去往欧洲的中国基督徒,同时他也是耶稣会的第一位中国神父。如此伟大的人物,他的故事也令我非常感动。

郑玛诺于1633年5月25日出生在广东香山墺(今天的中山市)。他的父亲是一位虔诚的天主教徒,与著名的耶稣会传教士罗历山(Alexandre de Rhodes,1593—1660)有密切的来往。这位罗历山曾在越南传教多年,并用拉丁字母记录下了当地的语言(越南语),而他的拉丁拼音化方案在19世纪和20世纪成为越南语的文字体系,影响很大,所以他有“安南使徒”之美名(安南,即越南)。他还曾在广东传教,并给郑玛诺施洗。罗历山很重视本地青年的神学教育,所以1645年,他计划将一名中国人和两名越南学生带到罗马深造,使他们在欧洲接受全面的宗教教育。

由于经济困难,耶稣会会长只允许他带一个人,而这个学生就是13岁的郑玛诺。他们于1645年12月20日从澳门出发,经过马六甲,但在巴达维亚(Batavia,印度尼西亚首都雅加达的旧称)被荷兰人拘禁了三个月,而后又回到马六甲,经过印度洋到达果阿(Goa),此后经过波斯地区到亚美尼亚(Armenia),郑玛诺在那里的一所隐修院中住了大概有半年的时间,同时学习亚美尼亚语。根据罗历山的日记记载,小玛诺的亚美尼亚语说得和当地人一样好。当罗和郑经过土耳其时,当地人认为这个中国青年可能是蒙古人,所以他又被拘禁和审问。救了他的可能是他的亚美尼亚语,因为他可以通过这种语言为自己进行有效的辩护。他获释了,两个人又继续他们的旅途。他们最终到达罗马,但前后在路上花了五年的时间。

在进入耶稣会初学院之前,郑玛诺在罗马居住过一年零十个月,其间努力上课,提高自己的语言能力,学习拉丁语和古希腊语的语法和文献。1651年10月17日,18岁的他在罗马进入耶稣会初学院,1653年秋天,他第一次宣发耶稣会圣愿,并进入罗马学院(Collegio Romano),学习修辞学一年、哲学三年(哲学包括一年逻辑学、一年物理学和自然科学、一年形上学)。1658年到1660年间,郑玛诺继续居住在罗马学院,而作为一种实习,他被安排在学院中任教,所教授的内容就包括拉丁语和古希腊语语法和文学!一个中国人在罗马教授拉丁语真是罕见的事!

郑玛诺还在意大利的波罗尼亚(Bologna)住过一年(1661年),大概是在那里学习神学。后受到派遣,他要去往“印度”,但在葡萄牙的里斯本需要等候船只,便等待了长达四年之久,1666年春天才从里斯本出发。在这四年中,郑玛诺在格因布拉大学(CollegiumConimbrincese)学习神学,并且于1664年在葡萄牙格因布拉(Coimbra)耶稣会会院中被祝圣司铎。1666年4月13日,郑玛诺与另外14名传教士扬帆启程,在他们离开里斯本之前,葡萄牙的国王还召见了他们。在14名传教士中,有两名中国人,一位是郑玛诺,另一位是澳门人冯思嘉(外文名Nicolasda Fonseca,1642—1710?),他于1665年在里斯本入耶稣会初学院,回澳门后当司铎,但1689年后退出了耶稣会,可能后来在越南服务。

他们的船于1666年10月13日到达印度的果阿,但在全舰队(四只船)的四百人中,途中死去的就有七十多人,两名意大利传教士也去世了,而且船上的两名医生也失掉了性命。

在印度的果阿,当地的耶稣会当局不允许中国会士马上返回中国,而是要求他们先在印度服务一段时间,所以郑玛诺神父便不得不学习果阿方言,并在那一地区为教徒服务。对于不准马上回国的决定,郑玛诺感到很不满,但当时的耶稣会长上也很难做出更好的决定,因为在北京,杨光先于1664年发起了一个很大的反对基督宗教的运动,很多传教士入狱,其中包括一些地位很高的人物,比如汤若望(Schall)。另外,清廷为防止郑成功反攻而采取闭关锁国的政策,实行“沿海迁民”的策略,所以耶稣会的长上那时不敢派新的传教士到中国也是完全可以理解的。

1668年5月14日,郑玛诺与六名传教士一起从果阿启程,7月到达马六甲,8月19日抵达澳门。四个月后,郑玛诺在澳门向耶稣会总会长欧利华(Oliva)写信,其中他用意大利文写道:“我现在正准备潜入中国。”当时,很多外国传教士,比如意大利人殷铎泽(Intorcetta)正被拘禁于广州。但这位殷神父偷偷离开了广州,潜至澳门,也许还曾与郑玛诺相遇、谈话。

因为杨光先的回历失败,北京的西方传教士便得以恢复自己的地位,南怀仁(Verbiest)复了职,而康熙上谕也在1671年传抵广州,同年9月8日,广州的教士们分乘五艘大船北上,“奉旨回堂”。要与闵明我(Grimaldi)和奥地利人恩理格(Herdtricht)一起坐船进京的中国司铎就是郑玛诺,但他在途中生了病,而运河冬天结冰,需要步行,所以闵、恩两人1672年2月就到达了北京,但郑玛诺几个月后才到达。他到了北京也没有治好自己的病,挣扎了一年后,于1673年5月26日在北京去世。1673年9月,北京会院院长安文思(Magalhaes)用意大利文给总会长写信说:“对郑玛诺神父之逝世,殊深悼惜。他确为中国的光辉和荣耀。到达北京时,他的病情已经很严重,无法治疗,肺部已经完全腐烂。请您快快培养中国司铎,我自己也为此而努力,使郑神父后继有人。郑神父在天亦必为此求主。”

这便是郑玛诺的小传。从象征意义上看,中国第一个赴欧留学生显示出了很多令人佩服的素质:旅途的困难、西方世界的分裂、外国语言的多样性、中国传教士在华所受的控制、中国教会的需要、疾病的可怕以及当时医学的落后。

同时代的早期留学生还有沈福宗(外文名Alfonso Chen, Michel,1657—1691),他来自南方,可能是南京地区,据说他是“景教徒的后裔”。他于1681年和柏应理(Couplet,1623—1693)一起去了欧洲。他曾去过巴黎和伦敦,并和牛津大学的东方学家海德(ThomasHyde,1636—1703)有过合作。1688年,沈福宗在葡萄牙加入耶稣会,不久后被派回中国,但不幸于1691年在途中(Mozambique莫桑比克海岸)去世。沈福宗会说拉丁语,依靠这种语言能力,他能够同英国、法国的学者和贵族进行有意义的对话。根据《16—20世纪入华天主教传教士列传》记载,英国和法国都保存了关于沈福宗的图画,其中一幅画的下面写道:“出生在南京省景教徒双亲家庭中的中国人,在举行洗礼时被命名为弥格尔或弥额尔(Michel),而在举行坚振礼时又被命名为阿方所(Alphonse)。他于1684年(原文如此,也有人认为是1681年)与中国传教区的司铎、耶稣会会士Philippe Couplet(柏应理)一起来到欧洲。在经过法国时,他有幸拜谒法国国王陛下,并在法王面前以中国方式进餐。他在罗马吻了教皇陛下的脚。”沈福宗于1687年来到英国牛津大学。大约在1686年,他在葡萄牙的里斯本(Lisbon)进入耶稣会的初学院,当时对他有这样的记载:“在拉丁语方面,他有相当的修养。”在未被祝圣司铎之前,他就已经启程(1691年),但在返回中国的路上,在1691年9月2日逝世于莫桑比克附近。

中国第一个赴欧留学生勇敢地跨越了民族的界限,克服了学习语言的困难,在长期的旅途中一直没有放弃自己的理想,同时也坚守着自己的宗教信仰,他和沈福宗、樊守义等人都值得后人纪念。北京什么时候会建立一座“郑玛诺纪念碑”或一个“早期留学生博物馆”呢?

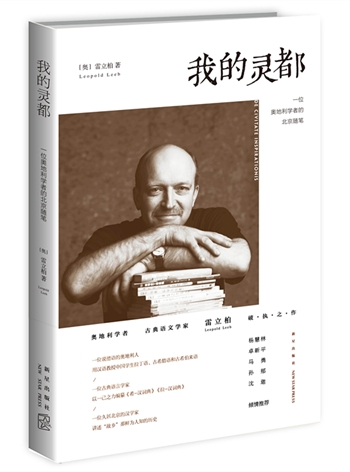

【书籍信息】

书名:我的灵都:一位奥地利学者的北京随笔

作者/译者:(奥)雷立柏

出版社:新星出版社

定价:42.00元

出版时间:2017年5月

作者介绍

(奥)雷立柏| Leopold Leeb

雷立柏(Leopold Leeb),教授、古典语文学家。1967年生于奥地利,1985年进入大学学习哲学、宗教学及基督教神学。1988年至1991年在台北辅仁大学学习汉语和中国哲学。1995年在奥地利取得硕士学位后来到北京,考入北京大学哲学系博士班,师从汤一介先生和陈来先生,于1999年获得博士学位。1999年到2004年1月在中国社会科学院世界宗教所进行翻译和研究,并开始教授拉丁语、古希腊语和古希伯来语。2004年2月至今任教于中国人民大学文学院,开设“拉丁语基础”“古希腊语基础”“拉丁语文学史”“古希腊语文学史”“欧洲中世纪文学史”“古希伯来语”等课程。

内容介绍

本书是奥地利学者、古典语文学家雷立柏的破执之作。雷立柏扎根北京二十余载,在这本书中,他以“世界公民”与“文化桥梁”的视角,将自己对北京深沉的感情倾注于文字,并凭借其学贯中西的学识,旁征博引,纵论古今,或从语言、文字、历史、艺术、宗教等诸多细微之处挖掘那些鲜为人知的、被淹没的历史,或以全新视角解读那些为人熟知的历史,在文化的相遇与碰撞中破除迷执。

名人推荐

真正重要的,是他已经在北京住了20年,是他对北京的接触、考察和理解会让我们这些“原住民”多少感到惊讶,是他把我们共同生活的“人民大学校园”视为“舒适之地”。——杨慧林

在雷立柏的书中,我们看到了一个多种语境的北京,一个集叠着人类智慧的北京。在愚昧与文明中,在挫折与成长中,北京带给人们的不仅仅是汉文明的历史,而是世界文化融汇的一部分。而雷立柏的价值,也恰在这交融的过程中。——孙郁

(图片来自网络,文章版权属于原作者)

_1.png)